чем больше информации тем меньше смысла эссе

Эссе по высказыванию Ж. Бодрийяра

Автор: KDA • Ноябрь 7, 2021 • Эссе • 1,007 Слов (5 Страниц) • 54 Просмотры

Эссе по высказыванию Ж. Бодрийяра:

«Мы находимся во Вселенной, в которой всё больше и больше информации и всё меньше и меньше смысла»

Такую мысль французский философ и социолог Жан Бодрийяр изложил в 1981 году в своей книге «Симулякры и симуляция». Она описывает феномен современной ему (и нам с вами тоже) действительности, характеризующейся помимо прочего тенденцией к концентрации информации, увеличении вещественного начала в ценностно-ориентировочной системе человека и в соответствии с этим падением уровня нравственного развития общества, духовному кризису, сопровождающему циклы экономических кризисов капиталистического способа производства.

Для большего понимания исходной цитаты следует немного погрузиться в философию француза, а точнее в его концепцию симулякров. Интересно, но точного его [симулякра] определения Бодрийяр не даёт, как не даёт он их и для множества других терминов, запутывая читателя противоречащими от главы к главе дефинициями (один из частых пунктов критики социолога). Однако, из логики повествования можно понять, что в общем смысле симулякр — копия без оригинала, т.е. некое эмоционально-смысловой образ, утративший предмет своего обозначения. Бодрийяр выделяет четыре фазы формирования симулякра:

1. На этой стадии образ является отражением фундаментальной реальности.

2. Здесь копия маскирует и искажает фундаментальную реальность.

3. Образ начинает маскировать отсутствие фундаментальной реальности. Стадия, на которой знаки и символы пытаются репрезентовать то, чего в представляемой ими действительности уже нет.

4. Фаза чистой симуляции, где симулякр является отображением другого симулякра. Надобности в репрезентации фундаментальной реальности больше нет, т.к. обыватель, пребывающий в гиперреальности уже не имеет настоящего, а обладает лишь искусственным опытом познания тех предметов, явлений или процессов, которые «отражает» симулякр.

Для большего понимания приведём пример. Такое чувство, как любовь, знакомо каждому. Но сохранило ли оно по истечению стольких тысяч лет своё значение? Или, называя любовью какое-то влечение сегодня, мы, считая, что любим, сталкиваемся с совершенно иным? А что насчёт секса? Бывший когда-то процессом интимной близости между двумя любящими людьми, сейчас он обесценился — стремительное развитие ИНФОРМАЦИОННОГО общества и порноиндустрии стёрло сокровенность этого момента, теперь мы смотрим на половой акт не как на действие, скрепляющее любовные отношения между супругами, но как на способ удовлетворения сексуальных потребностей.

Итак, возвращаясь к нашей последовательности:

1. Представления об отношениях мужчины и женщины претерпели за последнее время сильное изменение. В эпоху Средневековья воспевался культ прекрасной дамы и идеалы сильного, мужественного и настойчивого мужчины, добивающегося свою женщину. Такой образ лёг в основу поведенческих практик обоих полов.

2. Но проходит время, и идеалы изменяются вслед за социально-экономическими условиями жизни. Действительность заставляет людей отходить от привычного некогда поведения, но воздействующие на общество стереотипы не дают прежним идеалам умереть.

3. В XX веке с развитием феминистического движения, резким ростом науки и промышленности не осталось оснований для проявления в реальной действительности патриархальных установок, людям, пытающимся освободиться от их гнёта, начинают внушать, что верное поведение в отношениях-де такое, несмотря на то, что та самая фундаментальная действительность с принцессами, заточёнными в замках и бравыми героями давно позади.

4. Развитие СМИ приводит к тому, что мнимой реальностью для обывателя становится и та ситуация, в которой его принуждают думать, что мужчина должен делать так, а женщина так. Реально несуществующим становится не только средневековый тип взаимоотношений между полами, но и та реальность, где людей убеждают в том, что это правильно. По сути, на этой стадии фундаментальная реальность перестаёт существовать, а человек продолжает развиваться в гиперреальности — мире без установленный истины, во вселенной, которую сам субъект, в силу своего отчуждения от процессов производства, социальных отношений (замены их общением в интернете, просмотром сериалов и пр.), собственноручно выбранного способа проведения досуга и многого другого, для себя теряет.

Эссе на тему «Информация без человеческого понимания подобна ответу без вопроса: она лишена смысла — (А. Маслоу)»

Как протекает процесс познания? Почему в процессе познавательной деятельности необходимо осмысление и сознательное отношение к полученной информации? Попытаюсь ответить на эти вопросы, опираясь на высказывание американского психолога Абрахама Маслоу.

Я думаю, что данное высказывание затрагивает проблему взаимосвязи чувственного и рационального познания, которое, как известно, предполагает активную деятельность человека в приобретении, усвоении знаний. Взаимодействуя с внешней средой, человек не только воспринимает все то, что его окружает, но и относится ко всему осмысленно и сознательно.

Один из главных источников познания – это получаемая человеком информация.

Информация, в свою очередь, трансформируется через чувственное и рациональное познание.

Во все времена между мыслителями происходил спор о том, что важнее — чувственное или рациональное познание. Например, А. Фейербах считал, что «…достоверно только чувственное… «, с которым я не могу согласиться, так как, воспринимая информацию только с помощью органов чувств, человек получал бы лишь простейшие представления. Чтобы информация имела смысл для человека, необходимо еще рациональное познание, то есть понимание, суждение, умозаключение. На мой взгляд, восприятие любой информации без ее понимания никакой пользы человеку не принесет. Обратимся к примеру. Ученый М. М. Бахтин, описывая процесс чтения художественного произведения, отмечал: «Увидеть и понять автора произведения — значит увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир». Читая любое произведение, необходимо прежде всего понять смысл, который вложил в него автор. Чтение без понимания – бессмысленное чтение.

Таким образом, я согласна с автором в том, что информация требует понимания. Увидеть что-то, услышать (например, картины, музыку) недостаточно, нужно еще и обдумать, понять увиденное и услышанное. Поэтому я считаю, что А. Маслоу прав, считая, что информация без понимания лишена смысла: она не будет способствовать ни развитию ума человека, ни накоплению его знаний.

Нужна помощь в написании эссе?

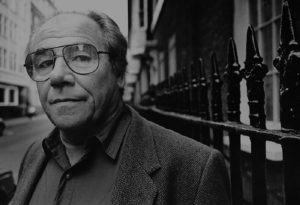

Жан Бодрийяр: Мир, в котором становится все больше информации и все меньше смысла

Французский философ Жан Бодрийяр анализирует, как современный поток информации, создающий огромное количество копий и симулякров, в конце концов, уничтожает реальность.

Жан Бодрийяр — интеллектуальный «гуру» постмодернизма, который некогда открыл нам глаза на «нереальность происходящего». Как пишет Бодрийяр, чем больше становится информации, тем меньше смысла, хотя, по логике, всё должно быть наоборот. Анализу именно этой проблемы посвящена целая глава его книги «Симулякры и симуляции» (1981 г.).

Итак, предлагаем почитать и разобраться, почему происходит тотальная инфляция информации и что с этим делать.

ИМПЛОЗИЯ СМЫСЛА В СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

Мы находимся в мире, в котором становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла. В связи с этим возможны три гипотезы:

— Либо информация продуцирует смысл (негэнтропийный фактор), но оказывается неспособной компенсировать жестокую потерю смысла во всех областях. Попытки повторно его инъецировать, через все большее число СМИ, сообщений и контентов оказываются тщетными: потеря, поглощение смысла происходит быстрее, чем его повторная инъекция. В этом случае следует обратиться к производительному базису, чтобы заменить терпящие неудачу СМИ. То есть к целой идеологии свободы слова, средств информации, разделенных на бесчисленные отдельные единицы вещания, или к идеологии «антимедиа» (радиопираты и т.д.).

— Либо информация вообще ничего общего не имеет с сигнификацией. Это нечто совершенно иное, операционная модель другого порядка, внешнего по отношению к смыслу и его циркуляции. Такова, в частности, гипотеза К. Шеннона, согласно которой сфера информации, сугубо инструментальная, техническая среда, не предполагает никакого конечного смысла и поэтому также не должна участвовать в оценочном суждении. Это разновидность кода, такого как генетический: он является тем, что он есть, он функционирует так, как функционирует, а смысл — это что-то иное, что появляется, так сказать, после факта, как у Моно в работе «Случайность и необходимость». В этом случае, просто не было бы никакой существенной связи между инфляцией информации и дефляцией смысла.

— Либо, напротив, между этими двумя явлениями существует жесткая и необходимая корреляция в той мере, в какой информация непосредственно разрушает или нейтрализует смысл и сигнификацию. Тем самым оказывается, что утрата смысла напрямую связана с разлагающим, разубеждающим действием информации, средств информации и средств массовой информации.

Это наиболее интересная гипотеза, однако она идет вразрез с общепринятым мнением. Социализацию повсеместно измеряют через восприимчивость к сообщениям СМИ. Десоциализированным, а фактически асоциальным является тот, кто недостаточно восприимчив к средствам информации.

Информация везде, как полагают, способствует ускоренному обращению смысла и создает прибавочную стоимость смысла, аналогичную той, которая имеет место в экономике и получается в результате ускоренного обращения капитала. Информацию рассматривают как создательницу коммуникации, и, несмотря даже на огромные непроизводственные затраты, существует общий консенсус относительно того, что мы имеем дело все же с ростом смысла, который перераспределяется во всех промежутках социального — точно так же, как существует консенсус относительно того, что материальное производство, несмотря на сбои и иррациональность, все же ведет к росту благосостояния и социальной гармонии.

Мы все причастны к этому устойчивому мифу. Это — альфа и омега нашей современности, без которых было бы подорвано доверие к нашей социальной организации. И, однако, факт состоит в том, что оно-таки подорвано, причем именно по этой самой причине: там, где, как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное.

Информация пожирает свой собственный контент. Она пожирает коммуникацию и социальное. И это происходит по двум причинам:

1. Вместо того, чтобы создавать коммуникацию, информация исчерпывает свои силы в инсценировке коммуникации. Вместо того, чтобы производить смысл, она исчерпывает свои силы в инсценировке смысла. Перед нами очень знакомый гигантский процесс симуляции. Неподготовленные интервью, телефонные звонки зрителей и слушателей, всевозможная интерактивность, словесный шантаж: «Это касается вас, событие — это вы и т.д.».

Во все большее количество информации вторгается этот вид призрачного контента, этого гомеопатического прививания, эта мечта пробудить коммуникацию. Круговая схема, в которой на сцене разыгрывают то, чего желает аудитория, антитеатр коммуникации, который, как известно, всегда является лишь повторным использованием через отрицание традиционного института, интегрированной отрицательной схемой.

Огромная энергия, направленная на удержание симулякра на расстоянии, чтобы избежать внезапной диссимуляции, которая поставила бы нас перед очевидной реальностью радикальной потери смысла.

Бесполезно выяснять, потеря ли коммуникации ведет к этой эскалации в пределах симулякра, или это симулякр, который первым появляется здесь с целью апотропии, с целью заранее воспрепятствовать любой возможности коммуникации (прецессия модели, которая кладет конец реальному).

Бесполезно выяснять что первоначально, ни то и ни другое, потому что это циклический процесс — процесс симуляции, процесс гиперреального. Гиперреальность коммуникации и смысла. Более реальное, чем само реальное, — вот так оно и упраздняется.

Таким образом, не только коммуникация, но и социальное функционируют в замкнутом цикле, как соблазн, к которому приложена сила мифа. Доверие, вера в информацию присоединяется к этому тавтологическому доказательству, которое система предоставляет о самой себе, дублируя в знаках неуловимую реальность.

Однако можно предположить, что эта вера столь же неоднозначна, как и вера, сопровождающая мифы в архаичных обществах. В них верили и не верили. Никто не терзается сомнениями: «Я знаю точно, и все же…». Этот вид обратной симуляции возникает в массах, в каждом из нас, в ответ на симуляцию смысла и коммуникации, в которой нас замыкает эта система.

В ответ на тавтологичность системы возникает амбивалентность масс, в ответ на апотропию — недовольство или до сих пор загадочное верование. Миф продолжает существовать, однако не стоит думать, что люди верят в него: именно в этом кроется ловушка для критической мысли, которая может работать лишь исходя из предположения о наивности и глупости масс.

2. В дополнение к этому, чрезмерной инсценировкой коммуникации СМИ усиленно добиваются информацией непреодолимой деструктуризации безотзывного социального.

Так информация разлагает смысл, разлагает социальное, превращает их в некую туманность, обреченную вовсе не на рост нового, а наоборот, на тотальную энтропию.

Таким образом, средства массовой информации — это движители не социализации, а как раз наоборот, имплозии социального в массах. И это лишь макроскопическое расширение имплозии смысла на микроскопическом уровне знака. Эту имплозию следует проанализировать, исходя из формулы Маклюэна «medium is the message» (средства коммуникации — это и есть сообщение), возможные выводы из которой еще далеко не исчерпаны.

Она означает, что все контенты смысла поглощаются единственной доминирующей формой медиа. Одни лишь медиа-средства являются событием – безотносительно содержания, конформистского или субверсивного. Серьезная проблема для любой контринформации, радиопиратов, антимедиа и т.д.

Однако существует еще более серьезная проблема, которую сам Маклюэн не обнаружил. Ведь за пределами этой нейтрализации всех контентов можно было бы надеяться на то, что медиа еще будут функционировать в своей форме, и что реальное можно будет трансформировать под влиянием медиа как формы.

Если весь контент будет упразднен, останется, возможно, еще революционная и субверсивная ценность использования медиа как таковых. Следовательно, — и это то, к чему в своем предельном значении ведет формула Маклюэна, — происходит не только лишь имплозия сообщения в медиа, но, в том же самом движении, происходит и имплозия медиа в реальном, имплозия медиа и реального в некий род гиперреальной туманности, в которой больше неразличимы определение и собственное действие медиа.

Даже «традиционный» статус самих СМИ, характерный для современности, поставлен под сомнение. Формула Маклюэна: медиа — это сообщение, являющееся ключевой формулой эры симуляции (медиа является сообщением — отправитель является адресатом, замкнутость всех полюсов — конец перспективного и паноптического пространства — таковы альфа и омега нашей современности), сама эта формула должна рассматриваться в своем предельном выражении, то есть: после того как все контенты и сообщения испарятся в медиа, сами медиа исчезнут как таковые.

В сущности, это еще благодаря сообщению медиа приобретают признаки достоверности, это оно предоставляет медиа их определенный, отчетливый статус посредника коммуникации. Без сообщения медиа сами попадают в неопределенность, присущую всем нашим системам анализа и оценки. Лишь модель, действие которой является непосредственным, порождает сразу сообщение, медиа и «реальное».

Наконец, «медиа — это сообщение», означает не только конец сообщения, но и конец медиа. Больше нет медиа в буквальном смысле слова (я имею в виду, прежде всего электронные средства массовой информации), то есть инстанции, которая была бы посредником между одной реальностью и другой, между одним состоянием реального и другим. Ни по содержанию, ни по форме.

Собственно, это то, что и означает имплозия. Взаимопоглощение полюсов, короткое замыкание между полюсами любой дифференциальной системы смысла, стирание четких границ и оппозиций, включая оппозицию между медиа и реальным, — следовательно, невозможность любого опосредствованного выражения одного другим или диалектической зависимости одного от другого.

Циркулярность всех эффектов медиа. Следовательно, невозможность смысла в значении одностороннего вектора, идущего от одного полюса к другому. Необходимо до конца проанализировать эту критическую, но оригинальную ситуацию: это единственное, что остается нам.

Бесполезно мечтать о революции через содержание, тщетно мечтать о революции через форму, потому что медиа и реальное составляют отныне единую туманность, истина которой не поддается расшифровке.

Факт этой имплозии контентов, поглощения смысла, исчезновения самих медиа, резорбции любой диалектики коммуникации в тотальной циркуляции модели, имплозии социального в массах может показаться катастрофическим и отчаянным. Однако это выглядит так лишь в свете идеализма, который полностью доминирует в нашем представлении об информации. Мы все пребываем в неистовом идеализме смысла и коммуникации, в идеализме коммуникации посредством смысла, и в этой перспективе нас как раз и подстерегает катастрофа смысла.

Однако следует понимать, что термин «катастрофа» имеет «катастрофическое» значение конца и уничтожения лишь при линейном видении накопления, влекущего за собой завершенность, которое навязывает нам система.

Сам термин этимологически означает всего-навсего «заворот», «сворачивание цикла», которое приводит к тому, что можно было бы назвать «горизонтом событий», к горизонту смысла, за пределы которого невозможно выйти: по ту сторону нет ничего, что имело бы для нас значение, — однако достаточно выйти из этого ультиматума смысла, чтобы сама катастрофа уже больше не являлась последним днем расплаты, в качестве которой она функционирует в нашем современном воображаемом.

За горизонтом смысла — завороженность, являющаяся результатом нейтрализации и имплозии смысла. За горизонтом социального — массы, представляющие собой результат нейтрализации и имплозии социального.

Главное сегодня — оценить этот двойной вызов — вызов смысла, брошенный массами и их молчанием (которое вовсе не является пассивным сопротивлением) — вызов смысла, который исходит от средств информации и их гипноза. Все попытки, маргинальные и альтернативные, воскресить какую-то частицу смысла, выглядят по сравнению с этим как второстепенные.

Совершенно очевидно, что в этом сложном соединении масс и средств информации кроется некий парадокс: или это СМИ нейтрализуют смысл и продуцируют «бесформенную» [informe] или информированную [informee] массу, или это массы удачно сопротивляются средствам информации, отвергая или поглощая без ответа все сообщения, которые те продуцируют?

Ранее, в «Реквиеме по массмедиа», я проанализировал и описал СМИ как институт ирреверсивной модели коммуникации без ответа. А сегодня? Это отсутствие ответа можно понять уже не как стратегию власти, а как контрстратегию самих масс, направленную против власти. Что в таком случае?

СМИ несут смысл и контрсмысл, они манипулируют во всех направлениях сразу, этот процесс никто не может контролировать, они — средства внутренней по отношению к системе симуляции, и симуляции, которая разрушает систему, что в полной мере соответствует ленте Мебиуса и логике кольца – они в точности с ней совпадают. Этому не существует ни альтернативы, ни логического решения. Лишь логическое обострение и катастрофическое разрешение.

С одной поправкой. Мы находимся один на один с этой системой в раздвоенном и неразрешимом положении «двойного послания» — точно так, как дети один на один с требованиями взрослого мира. От них требуют одновременно становиться самостоятельными, ответственными, свободными и сознательными субъектами и быть покорными, инертными, послушными, что соответствует объекту (примеч. Double bind – с англ. яз. двойное послание, двойная связь; концепция, играющая ключевую роль в теории шизофрении Г. Бейтсона.

По сути, double bind является парадоксальным предписанием, которое в итоге приводит к безумию:«Приказываю тебе не выполнять моих приказов». Примером такого поведения может служить то, как мать на словах просит своего ребенка о выражении любви, однако одновременно с помощью жестов требует от ребенка держаться на некотором расстоянии от нее. Это приводит к тому, что любое действие ребенка будет расценено как неверное, и в дальнейшем ему может оказаться сложным как-то разрешить эту ситуацию).

Ребенок сопротивляется по всем направлениям и на противоречивые требования также отвечает двойной стратегией. Требованию быть объектом он противопоставляет все возможные варианты неповиновения, бунта, эмансипации, словом, самые настоящие претензии субъекта. Требованию быть субъектом он так же упорно и эффективно противопоставляет сопротивление, присущее объекту, то есть совсем противоположное: инфантилизм, гиперконформизм, полную зависимость, пассивность, идиотизм.

Ни одна из двух стратегий не имеет большей объективной ценности, чем другая. Сопротивление субъекта сегодня однобоко ценится выше и рассматривается как положительное — так же, как в политической сфере лишь поведение, направленное на освобождение, эмансипацию, самовыражение, становление в качестве политического субъекта, считается достойным и субверсивным. Это означает игнорирование влияния, такого же и, безусловно, гораздо более значительного, поведения объекта, отказ от позиции субъекта и осознания — именно таково поведение масс, — которые мы предаем забвению под пренебрежительным термином отчуждения и пассивности.

Поведение, направленное на освобождение, отвечает одному из аспектов системы, постоянному ультиматуму, который выдвигается нам с тем, чтобы представить нас в качестве чистых объектов, но он отнюдь не отвечает другому требованию, которое заключается в том, чтобы мы становились субъектами, чтобы мы освобождались, чтобы мы самовыражались любой ценой, чтобы мы голосовали, вырабатывали, принимали решение, говорили, принимали участие, участвовали в игре, — этот вид шантажа и ультиматума, используемый против нас так же серьезен, как первый, еще более серьезен, без сомнения, в наше время.

В отношении системы, чьим аргументом является притеснение и подавление, стратегическое сопротивление представляет собой освободительные притязания субъекта. Но это отражает, скорее, предшествующую фазу системы, и даже если мы все еще находимся с ней в состоянии афронта, то это уже не является стратегической областью: актуальным аргументом системы является максимизация слова, максимизация производства смысла.

А значит, и стратегическое сопротивление — это отказ от смысла и от слова – или же гиперконформистская симуляция самих механизмов системы, также представляющая собой форму отказа и неприятия. Это стратегия масс и она равнозначна тому, чтобы вернуть системе ее собственную логику через ее удвоение, и смысл, словно отражение в зеркале — не поглотив его. Эта стратегия (если еще можно говорить о стратегии) преобладает сегодня, ведь она вытекает из преобладающей фазы системы.

Ошибиться с выбором стратегии — это серьезно. Все те движения, которые делают ставку лишь на освобождение, эмансипацию, возрождение субъекта истории, группы, слова, на сознательность (точнее бессознательность) субъектов и масс, не видят того, что они находятся в русле системы, чьим императивом сегодня является как раз перепроизводство и регенерация смысла и слова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Информация без человеческого понимания подобна ответу без вопроса – она лишена смысла (Абрахам Маслоу)

В этом высказывании говорится о большой роли мышления в процессе познании. Смысл данного изречения Маслоу состоит в том, что информация, не несущая какого-либо смысла и значения, является бессмысленной, лишь затемняющей человеческий разум. Мы обмениваемся информацией в процессе общения, получая её из средств массовой информации и из личных наблюдений. Некоторая её часть является необходимой нам, а какую-то можно назвать совершенно лишней, перегружающей ненужными сведениями. В особенности – если у человека нет понимания полученной информации.

Я полностью согласен с данным мнением известного американского психолога, так как тоже считаю, что информация имеет смысл лишь тогда, когда человек знает, что с ней делать, каким образом применять. В тех случаях, когда человек не понимает смысла этой информации, она становится для него совершенно бесполезной. В целом, в жизни есть множество информации, без которой нам можно обойтись. Недостоверные, сомнительные сведения, реклама и пропаганда лишь затуманивают наше восприятие происходящего.

Обратимся к теоретическому смыслу данного высказывания. Познанием называется процесс преображения и развития знаний об окружающем мире, их расширение и совершенствование. Информацией – совокупность сведений о чём-либо, вне зависимости от формы их предоставления. Для того, чтобы информация стала для человека знанием, он должен её понять, проанализировать и научиться правильно применять. В противном случае, информация не приносит человеку никакой пользы и является бессмысленной.

Как пример из истории, хочется рассказать о так называемом «культе карго», возникшем среди островитян Тихоокеанской Меланезии во время Второй мировой войны. Тогда это тихое и отдалённое от цивилизации место стало ареной противоборства США и Японии, и на острова были высажены воинские контингенты. Их снабжали припасами с воздуха: сбрасывали с самолётов, и с моря: на кораблях. Аборигены с удивлением увидели, как для солдат прямо с неба периодически сыплются всякие полезные грузы («карго»). Меланезийцы поражались тому, как белые люди, казалось бы, ничего не делая, привлекают всё это добро. Простодушные островитяне стали имитировать поведение белых людей: тоже маршировать бамбуковыми стволами-«ружьями» и громко просить в палочки-«рации», чтобы им было послано «карго» с неба. Это наглядный пример восприятия информации без человеческого понимания.

С подобным вопросом можно столкнуться и в повседневной жизни. Например, если неподготовленный человек посетит одну из открытых лекций в медицинском университете, то он мало что поймёт в ней, из-за огромного количества неизвестных ему специальных терминов в повествовании профессора. Можно сказать, что эта информация пролетит мимо него – она будет настолько непонятной, что ничего полезного для себя в ней выделить не получится.

Таким образом, можно сделать вывод, что информация становится совершенно бессмысленной и ненужной в том случае, если человек не в состоянии понять и проанализировать её; если он не имеет понятия, куда её применить и как ею воспользоваться. Кроме того, бессмысленная и бесполезная информация часто мешает думать о действительно стоящих вещах.