человек существо общественное это означает что люди

Социальная сущность человека: понятие, примеры проявления, признаки

Человек – биосоциальное существо, природа которого имеет двойственный характер. У каждого из нас, как и у любого животного, есть биологическая сущность, сформированная миллионами лет эволюции. Но наряду с ней у нас имеется также и социальная сущность, отличающая нас от других животных. Сегодня мы поговорим о том, что она собой представляет, чем отличается от биологической сущности и как связана с такими понятиями как личность и самосознание.

Что такое социальная сущность человека?

Социальная сущность – это способность человека управлять своими инстинктами, подавлять и регулировать свои желания, заниматься осмысленной и целенаправленной деятельностью, соблюдать правила, принятые в обществе. Социальная сущность определяет наше поведение и те виды активности, которые мы позволяем себе в повседневной жизни.

Среди множества биологических видов, населяющих нашу планету, человек выделяется именно своей социальной сущностью. Конечно, многие животные тоже объединяются в стаи и другие сообщества, но они делают это под влиянием инстинктов. Люди же, наоборот, для исполнения своих социальных ролей способны преодолевать инстинкты.

В качестве примеров проявления социальной сущности человека можно отметить следующее:

Если посмотреть на пирамиду Маслоу, можно обратить внимание, что первые два уровня связаны с удовлетворением базовых биологических потребностей. А вот уровни, находящиеся выше, отражают различные аспекты социальной сущности человека.

Отличия социальной сущности от биологической

Как мы уже выяснили, человек – это биосоциальное существо с двойственной природой. Биологическая сущность, являющаяся результатом эволюции, сочетается в нём с социальной сущностью – продуктом развития общества. Они обе оказывают существенное влияние на все аспекты жизни и поведения человека. При этом у каждой из них есть определённые особенности:

Разные авторы по-разному высказываются о взаимоотношении биологической и социальной сущностей человека. Одни противопоставляют их, другие же считают их тесно связанными между собой. Вторая точка зрения более популярна. Она подразумевает, что в человеке от рождения присутствует биологическая сущность, но по мере взросления и социализации всё большую роль играет социальная. При этом она тоже направлена на реализацию потребностей человека, но уже посредством адаптации к сложным требованиям человеческого общества.

Становление социальной сущности человека

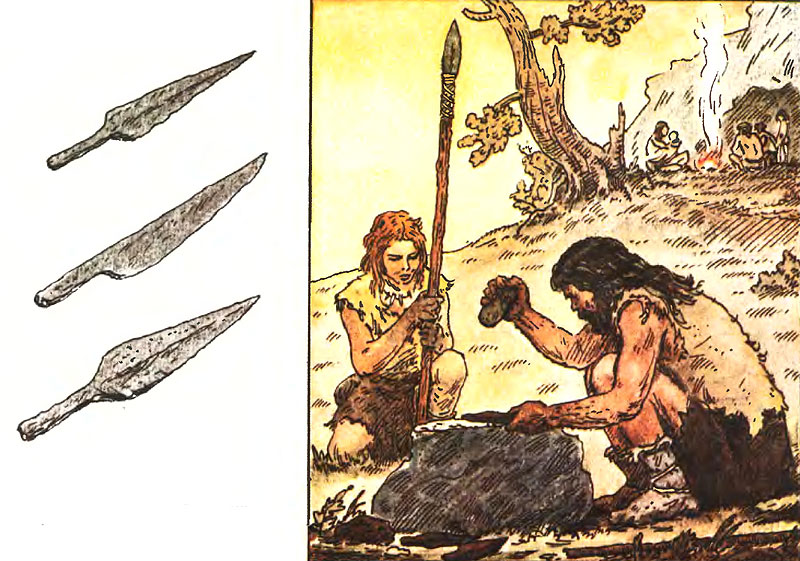

Вы наверняка слышали высказывание «Труд сделал из обезьяны человека». Так вот оно не такое бессмысленное, каким кажется. Действительно, значительную роль в превращении человека в социальное существо сыграл труд, направленный на удовлетворение собственных потребностей и потребностей своего племени. Совместный труд представлял собой исторически первую форму социального взаимодействия между людьми.

Изначально люди занимались совместной добычей – охотой и собирательством, потом научились совместно выращивать сельскохозяйственные культуры и заниматься другими формами производства. С появлением материальных ценностей, которые возникали не сами по себе, а производились людьми, начали формироваться и такие понятия как собственность и власть.

Со временем социальное взаимодействие между людьми в одном племени, а также между соседними племенами становилось всё более разнообразным. В частности, люди поняли, что можно не только владеть ресурсами, но и обменивать их на те, которые необходимы в данный момент. Палеонтологи утверждают, что люди научились торговать и обмениваться в период, называемый «неолитической революцией». Именно это событие и можно считать моментом становления социальной сущности человека.

Социальные качества личности

Личность – это понятие, отражающее социальную природу человека. То есть, это не просто индивид, а субъект общественных отношений, член общества, обладающий уникальным набором социально значимых черт. В социологии имеется два подхода к изучению личности:

Основные социальные качества личности:

С точки зрения психологии, наличие целей жизни – ключевая характеристика сформировавшейся личности. Несмотря на всё разнообразие возможных вариантов, все существующие цели жизни можно сгруппировать в четыре группы:

Самосознание и самореализация

Самосознание и самореализация – важные «кирпичики» социальной сущности человека. Самосознание – это способность индивида понимать себя как личность, оценивать свои возможности и способности, понимать и прогнозировать, как те или иные поступки будут восприняты окружающими, а также нести ответственность за собственные решения и действия. Именно от самосознания зависит то, насколько успешно человек может взаимодействовать с другими членами общества.

Самореализация – это процесс реализации личностью своего потенциала, достижения жизненных и просто важных целей. Американский психолог Абрахам Маслоу считал, что потребность в самореализации – это одна из высших потребностей человека (наряду с самоактуализацией и саморазвитием). Он дал следующее определение: самореализация – это максимально полное использование всех талантов, способностей и доступных возможностей для осуществления личностно значимой деятельности.

Заключение

Человек – биосоциальное существо, в котором его биологическая природа сочетается с социальной сущностью. Биологическая составляющая проявляется преимущественно через темперамент, а социальная определяет характер. Нельзя сказать, что одна или вторая составляющая полностью определяет, кем является человек. Каждая из них сильно влияет на наше поведение, поскольку они тесно связаны между собой. В этом плане человек является уникальным животным, ведь ни один другой представитель фауны не способен целенаправленно управлять своими инстинктами ради реализации своей социальной сущности.

Глава 2. Человек — это общественное существо

Глава 2. Человек — это общественное существо

Как разобраться со своими целями? И как отделить желания от потребностей?

Тут придется взять еще один урок самопознания.

С него начинается тот же Боголюбовский учебник обществознания:

«Что такое человек? Чем он отличается от животных? Над этими вопросами люди задумывались давно. Древнегреческий философ Платон отвечал на них так: «Человек — это двуногое животное без перьев». Через две тысячи лет известный французский физик и математик Б.Паскаль возразил Платону: «Человек без ног все же остается человеком, а петух без перьев человеком не становится.»

Что отличает человека от животных? …

Великие мыслители пришли к выводу: самый важный признак человека заключается в том, что он существо общественное, или социальное…

Дитя человеческое после рождения — самое не приспособленное к жизни из всех живых существ. И человек из него вырастает только в семье, в обществе, где его учат жить, дают ему знания об окружающем мире, формируют умение трудиться.»[3]

Прекрасное описание, которое полностью ложится на мои представления о себе. Но чтобы сделать его полезным, его надо уточнить и, самое главное, сбросить те чары, что наложил автор.

Первое — это «возражение» Паскаля Платону. Паскаль не возражал Платону, он возражал тем, кто сделал из этого изречения Платона расхожую фразу. Платон же вовсе не давал такого определения человеку. Кто знает Платона, помнит, что эти слова вложены им в уста Сократа, а значит, и действительно могли ему принадлежать. Для Сократа же это всего лишь шутка, издевка над софистами.

Сам же он показал истинное отношение к человеку через своё понятие самопознания. И уж приписывать ему такой поверхностный бред мог только человек, который совсем отвергает самопознание. Кстати, именно самопознание и отвергают авторы учебников обществознания — они целиком направлены наружу, во вторую часть своего определения человека — в общество.

Вот тут утверждения обществоведов кажутся бесспорными: человек — существо общественное.

И именно тут начинается наш урок.

Является ли человек существом общественным? Он бесспорно являет себя таким для наблюдателя. Наблюдателем же этим, которого здесь назвали «великими мыслителями» были классики марксизма, которые именно на этом наблюдении выстроили свою социологию, ставшую идеологией социалистического общества. И у Боголюбова это понятие именно из Маркса, Энгельса и Ленина. Освободиться же от него он не может даже после падения марксизма потому, что это утверждение кажется очевидным: человек — существо общественное.

Человек ли суть общественное существо?

Или же им является лишь его личность? А именно то, что впитывает дитя из своего общественного окружения, из семьи и общества?

Вспомните сами те знаменитые примеры, когда дети воспитывались животными, или когда их лишали в детстве общения. Эти дети вырастали узнаваемо людьми, но они были зверенышами или нелюдями по своей сути.

Значит, человек может быть кем угодно. В том числе и существом общественным. Древние, наши предки, отчетливо это осознавали, отчего и развился, наверное, во всех обычных обществах закон гостеприимства: того, кто стучится к тебе в дом надо принять и приветить. Почему? А потому, что в человеческом обличье к тебе может заглянуть бог или демон. И тогда ты можешь напроситься на большие неприятности.

Внешность человека не означает, что перед тобой человек — вот большое знание, которым обладала древность, и забыли мы. Нам стерли это знание, чтобы привить гуманность и демократические принципы. В итоге для нас все люди равны, и потому мы готовы низвергать царей и сажать на их место кухарок.

А люди не равны, люди очень, очень разные. Равны лишь личности, и лишь тогда, когда их «формирует» одно и то же общество. К примеру, демократия американского или имперского типа.

Но для самопознания это не важно, важно лишь то, что личность отделима от меня. Она становится равна человеку лишь потому, что никто из нас, включая обществоведов, не задавался целью дать определение используемым понятиям. Если не определять, что такое «человек», то и вправду вполне допустимо заявить, что человек — существо общественное, как и то, что он — двуногое животное без крыльев.

Без определения используемых понятий эти заявления равноценны!

Именно это и высмеивал Сократ. Именно высмеивал, ловя на это поверхностные умы, ибо сам он делал только одно: из беседы в беседу определял и уточнял определения понятий, которые мы используем. И все эти уточнения сводились к тому, чтобы понять, что такое человечность и приложить это к себе.

Вот урок. Урок различения понятий. Теперь можно перейти и к желаниям и потребностям.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава 6 Светящееся существо

Глава 6 Светящееся существо Наиболее невероятным и, в то же время наиболее обычным элементом во всех изученных случаях, и вместе с тем оказывавшим наиболее глубокое впечатление на людей, была встреча с очень ярким светом. Обычно вначале этот свет кажется довольно тусклым,

Глава II НАСТАВЛЕНИЕ, КАК НАДО РАССМАТРИВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ И ПРИРОДНОЕ СУЩЕСТВО

Глава II НАСТАВЛЕНИЕ, КАК НАДО РАССМАТРИВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ И ПРИРОДНОЕ СУЩЕСТВО 1. Все это, как указано выше, потому зовется качеством, что в глубине — над землею, на земле и в земле — оно качествует одно в другом как нечто единое и, однако, имеет различную силу и действие, но

МЫСЛЯЩЕЕ ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЕ СУЩЕСТВО В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-ВСЕЛЕННАЯ»

МЫСЛЯЩЕЕ ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЕ СУЩЕСТВО В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-ВСЕЛЕННАЯ» Энергетические воздействия, котрым подчиняется человек на Земле, находясь под влиянием проекции или наложения планетных сил, всего лишь проявления более высоких структур, называемых созвездиями.

Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век»

Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» создано по инициативе русского учёного, академика нескольких академий, Николая Левашова. Это проект по качественному преобразованию современного

Ступень первая. ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛО

Ступень первая. ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛО Большинство людей считает, что не знает, как устроено общество. Поэтому в школах нам читают курс обществоведения или обществознания, в котором рассказывают об обществе, и о том, как человек с ним связан.В действительности, это

Часть первая Человек в социуме. Энергоинформационное существо в энергоинформационной среде

Часть первая Человек в социуме. Энергоинформационное существо в энергоинформационной среде Общее напутствие Д. С. ВерищагинаОткрывая эту книгу, вы получаете шанс навсегда изменить свою жизнь, вступив на новую ступень эволюции. Вам откроются истинные причины здоровья,

Глава 17 «В это трудно поверить — Общественное Сознание контролируется небольшой группой существ, описанных ещё в книге Еноха…»

Глава 17 «В это трудно поверить — Общественное Сознание контролируется небольшой группой существ, описанных ещё в книге Еноха…» Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится

Часть III Общественное сознание[2], созданное Нефилим Морфиус: Матрица повсюду. Она вокруг нас. Даже сейчас, в этом самом помещении. Ты можешь увидеть её, если выглянешь в своё окно, или когда включишь свой телевизор. Ты можешь чувствовать её, когда идёшь на работу, или когда

Глава 17 «В это трудно поверить — Общественное Сознание контролируется небольшой группой существ, описанных ещё в книге Еноха. »

Глава 17 «В это трудно поверить — Общественное Сознание контролируется небольшой группой существ, описанных ещё в книге Еноха. » Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится

Глава 12 Как формируется общественное мнение. Электронное духовенство

Глава 12 Как формируется общественное мнение. Электронное духовенство Еще один способ группового гипнотического перепрограммирования — средства массовой информации. Этот способ блестяще (и с присущим ему юмором) описал Тимоти Лири в книге «Нейрополитика»[8].«Реальность

Еще одно существо с крыльями: человек-филин

Еще одно существо с крыльями: человек-филин Шли 60-е годы, когда в Корнуэлле произошла история, такая же странная, как история с другими летающими людьми, только на сей раз появился человек-филин. Впервые его увидели 17 апреля 1967 года. Девочка-подросток двенадцати лет

Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век»

Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» создано по инициативе русского учёного, академика нескольких академий, Николая Левашова. Это проект по качественному преобразованию современного

Центральное существо – Дживатман и психическое существо

Центральное существо – Дживатман и психическое существо Существо человека слагается из следующих частей: трёх внутренних – ментальной, витальной и физической и трёх внешних – ума, жизни и тела, составляющих внешнюю природу, которая служит средством выражения для

Объяснение выражения Аристотеля

Идея о социальной сущности человека принадлежит Аристотелю. Высказал эту мысль древнегреческий философ в сочинении «Политика».

Общественное животное – это существо, чей образ жизни можно назвать публичным, социальным, общественным.

Иначе говоря, человек предназначен к жизни сообща, к жизни в среде себе подобных. Только в общежитии биологическое существо становится социально зрелой личностью, имеет возможность для развития.

Важно! Нужно учитывать тот исторический период, в котором жил и творил философ. А также главенствующие идейные течения и контекст, формат общественной жизни территории проживания Аристотеля.

Малоизвестно другое высказывание древнегреческого мыслителя, которое дополняет первую фразу. Смысл его заключается в том, что человек, который живет вне общества, становится либо Богом, либо зверем.

Значит, мыслитель предполагал, что человек может отдалиться от социума. Но при этом, он не станет полноценной личностью. Считал, что существует только 2 пути отчуждения: руководство биологическими инстинктами, возврат к более простой форме жизни либо отстранение от мирской жизни, развитие чувств и инстинктов на качественно новом уровне.

Социальные отличия людей от животных

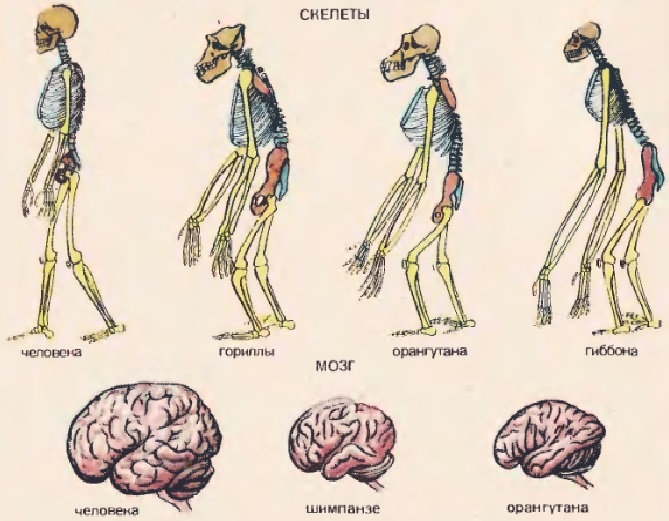

По биологической природе в строении тела человека и приматов существенных отличий нет. Это прямохождение, изменение формы и размера конечностей, головы и мозга. Но существуют значительные расхождения в тех качествах, которые развиваются в ходе адаптации и социализации.

1. Мышление и речь

Мыслить и говорить могут только высшие формы приматов. При этом, мыслительные процессы у обезьян ограничены по функционалу и просты. Они могут анализировать и синтезировать предметы, процессы и явления окружающего мира.

Человек способен рассуждать, анализировать, сравнивать, абстрагироваться, обобщать. Имеет возможность не только анализировать, но и делать умозаключения, выводы.

Способ мышления предопределяет речевые навыки.

Поэтому общение обезьян ограничивается сигналами, которые являются лишь предупреждением либо обозначением.

Речь человека членораздельна. С ее помощью общественное животное способно передавать информацию из окружающего мира, эмоции и чувства, излагать мысли. Помимо речи человек передает данные из действительности с помощью творчества.

2. Творческая деятельность

Человек самостоятельно выбирает вид деятельности, ставит цели, отбирает способы и пути ее достижения, прогнозирует результаты. Животное руководствуются только инстинктами.

Творческая деятельность реализуется в форме:

3. Создание культуры

Животное обитает в первозданной природной среде. Человек меняет и преобразовывает природу. Созидает культуру или иначе «вторую природу». Создает материальные и нематериальные блага под собственные интересы и нужды.

4. Изготовление орудий труда

Преобразовывая первозданный вид природы в культуру, человек сталкивается с необходимостью в инструментах труда. Поскольку в физическом окружении нет приспособлений, подходящих для осуществления цели.

Человек создает орудие из физических объектов окружающего мира, которые по отдельности не имели подходящих свойств. Благодаря им социальное животное преумножает собственные физические возможности.

5. Духовные потребности

Предопределены умственными способностями. У животных они ограничены, поэтому их потребности остаются на биологическом уровне, на уровне инстинктов.

Мышление человека, как общественного животного, развито, поэтому его нужно питать культурными, духовными средствами. Также духовные потребности удовлетворяются с помощью социального взаимодействия. Поскольку речь человека также хорошо развита и отражает мыслительные процессы мозга.

Вопросы по обществознанию

1.Человек – существо общественное, это означает, что:

1) речь и мышление формируется в обществе

2) у человека не существует инстинктов

3) дети, выросшие среди животных, становятся вожаками стаи

4) речь и мышление передаются на генетическом уровне

2.Верны ли следующие суждения о мышлении и речи?

А. Речь – универсальное средство выражения мысли.

Б. Мыслительная деятельность развивалась вместе с развитием мозга

1) верно только А 2) верно только Б

3) верно и А и Б 4) не верно ни А ни Б

3.Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества:

А. Общество – это обособившееся от природы часть мира.

Б. Общество развивается в соответствии с законами природы.

1) верно только А 2) верно только Б

3) верно и А и Б 4) не верно ни А ни Б

4.Человек – биологическое существо. Это означает, что:

1) человек не отличается от животных

2) человек меняет биологические потребности

3) общество не оказывает воздействия на развитие человека

4) только биологические потребности определяют человеческую деятельность

5.Верны ли следующие суждения о человеке и животных

А. И человек, и высокоразвитые животные являются биосоциальными существами.

Б. И человек и высокоразвитые животные обладают инстинктами.

1) верно только А 2) верно только Б

3) верно и А и Б 4) не верно ни А ни Б

6.Человек – биосоциальное существо. Это означает, что:

1) и у человека и у животных есть мышление и речь

2) ребенок, воспитанный животными действует и мыслит как человек

3) социальное и биологическое слиты в человеке воедино

4) после рождения ребенок одинаково хорошо приспособлен и в природе и в

обществе

7.Верны ли следующие суждения о сходстве и отличие человека от других

существ?

А. О человеке как и о животном можно сказать, что он одновременно является и

социальным и биологическим существом.

Б. Человек не просто приспосабливается к природе, но и изменяет ее.

1) верно только А 2) верно только Б

3) верно и А и Б 4) не верно ни А ни Б

8.Социальной потребностью не является:

1) потребность в общении 2) потребность в признании

3) потребность в жилище 4) потребность в общественной деятельности

9.Строение общества характеризуется понятием:

1) социальная потребность 2) социальный статус

3) социальная роль 4) социальная структура

10.Верны ли следующие суждения о социальных сферах?

А. Социальные сферы функционируют изолированно друг от друга

Б. Социальные сферы составляют единое целое

1) верно только А 2) верно только Б

3) верно и А и Б 4) не верно ни А ни Б