чего мы боимся почему боимся

ЗдоровьеЭпидемия страха:

Почему мы боимся — с точки зрения науки

Что говорят учёные о массовых закупках гречки

Страх — эмоция, которую мы испытываем если не каждый день, то всё же довольно часто. Как часть эволюционного механизма, призванного защитить наших предков от таящихся повсюду опасностей, сегодня боязнь чего-либо далеко не всегда рациональна. Рассказываем, как появляются страхи и что заставляет людей скупать гречку с туалетной бумагой в период вирусной пандемии.

Текст: Марина Левичева

Врождённый и приобретённый, популярный и не очень

Считается, что у человека только два врождённых страха: страх падения (высоты) и шума (громких звуков). Остальные — приобретённые. Исследования на тему показали, что взрослые, например, быстрее реагируют на стимулы в виде змей и пауков на картинках, в сравнении с детьми — как и во многих других типичных случаях, мы имеем дело с выученными страхами. Помимо уже упомянутых пресмыкающихся, членистоногих и высоты, в число самых пугающих человека вещей входят публичные выступления, замкнутые пространства и глубина. А в число самых редких фобий — боязнь ветра, мытья и арахисового масла, прилипающего к нёбу.

Подобно другим животным, человек обучается страху через личный опыт и опыт тех, за кем он наблюдает. Правда, в отличие от животных, люди могут обучаться страху и, наоборот, ощущению безопасности с помощью вербальных и письменных знаков.

Почему иногда людям нравится бояться

Несмотря на то, что страх — слово скорее с негативной коннотацией, порой мы намеренно к нему тянемся. Причина, полагают учёные, в том, что в реакции «бей или беги», характерной для состояния стресса и страха, задействованы те же гормоны (адреналин, норадреналин), которые ответственны за состояние счастья и возбуждения. Именно поэтому иногда одно чувство подменяет другое.

Важно понимать, что примерно в тот момент, когда человек начинает воспринимать искусственный страх как нечто реальное, любое удовольствие сменяется дискомфортом.

Почему людей так пугает новый коронавирус

Чем больше случаев COVID-19 диагностируется в мире и чем чаще мы заглядываем в ту самую карту, тем больше мы, вполне логично, тревожимся. СМИ не улучшают ситуацию, привлекая внимание громкими заголовками о количестве смертей и заражённых. А отмена мероприятий вкупе с постоянными призывами мыть руки и оставаться дома провоцирует компульсивные закупки и ещё большую тревожность. И это не говоря уже о расистских нападениях на людей азиатского происхождения, которые случались в первое время.

Но если вы следуете экспертным советам, но не перегибаете палку, то почему же вам так страшно? Без паники. Бояться — это нормально, и особенно в подобной ситуации, когда пугать может не только риск болезни, но и многое другое — вроде вероятности потерять работу и остаться без денег. К тому же страх может буквально передаваться от одного человека к другому.

Распространение страха — эволюционное явление, которое встречается у многих животных (например, у стада антилоп, одна из которых замечает приближение льва). Исследования показали, что для способности «чувствовать» страх важна и нужна передняя поясная кора мозга. Она окружает пучок волокон, которые соединяют левое и правое полушария головного мозга, так что когда мы наблюдаем, как кто-то испытывает страх, то и сами начинаем бояться.

В 1998 году в средней школе штата Теннесси учительница пожаловалась на резкий запах бензина в классе. Через несколько дней она осталась дома, сообщив о тошноте, одышке, мигрени и головокружении. Ещё немного позже несколько человек из её класса столкнулись с аналогичными симптомами. И чем больше проходило времени — тем больше учеников школы обнаруживали у себя нечто подобное. Самое удивительное в истории то, что анализы крови не выявили ничего необычного. Как, впрочем, и тщательное исследование помещения на предмет присутствия в нём потенциально опасного летучего вещества. А вот в докладе, опубликованном в New England Journal of Medicine, учёные пришли к выводу, что здесь имело место массовое психогенное расстройство, основанное на распространении не токсических веществ, а страха.

Возвращаясь к СOVID-19, стоит понимать, что средства массовой информации, к сожалению, даже слишком хорошо справляются с задачей распространения эпидемии страха, выполняя в целом важную задачу информирования общества. И чем чаще вы читаете новости, тем устойчивее чувство страха. Так что, находясь на карантине, в самоизоляции или даже на работе, не забывайте устраивать себе диджитал-детокс для поддержки психического здоровья.

Как справляться со страхом по науке

Невероятно, но факт — компания спокойного и уверенного в том, что всё будет хорошо, человека способна заметно снизить тревожность. Но особенно эффективно это работает, когда речь идёт о родителе или другом авторитете.

Есть и другие психологические практики, которые помогут чувствовать себя лучше:

Почему всё-таки туалетная бумага

Если гречку скупают преимущественно в России, такая уж у нас к ней странная любовь, то туалетную бумагу — по всему миру. Причём несмотря на внутренние поставки в достаточном количестве. Можно встретить и более или менее рациональные объяснения — например, в отличие от риса или пасты гречку можно приготовить, просто залив водой на ночь, то есть в гипотетических условиях без плиты и электричества. А листочки туалетной бумаги можно использовать, чтобы прикасаться к дверным ручкам, выходя за необходимыми товарами в период карантина. Но всё же многие из забивших провизией шкафы не руководствовались этими соображениями.

Глупые страхи. Почему мы боимся того, что нам не угрожает, но закрываем глаза на реальные опасности?

Согласно общемировой статистике, больше всего жизней уносят сердечно-сосудистые заболевания (в первом полугодии 2019 года доля таких смертей составляла 48%). В результате терактов погибает меньше десятой доли процента, а от зубов акулы — около десяти человек в год. Тем не менее мы боимся тротилла и челюстей гораздо сильнее, но ничего не делаем, чтобы избежать раннего инфаркта. Почему так происходит?

Страх — иррациональная эмоция. Он не основывается на сухой статистике и фактах, бессознателен и зависит от множества «а если». Нас пугают варианты развития событий, связанные с болью и страданиями, а также всё новое и непрогнозируемое — особенно то, о чём мы часто узнаём из СМИ или от знакомых. Однако результат, как правило, оказывается совершенно иным. К тому же ожидания зависят от наших собственных стандартов приемлемого риска (кто-то готов покорить Эверест, а кто-то стелет в ванной резиновый коврик в виде крокодила, чтобы не поскользнуться), полезности того или иного поступка (что мы получим, делая это?) и опыта.

Читайте также

В 1960-х годах ученые установили, что, оценивая опасность, мы остаемся в плену когнитивных искажений и потому получаем не вполне объективную картину. Если событие нам знакомо, нечто подобное часто происходит в нашей жизни, то риск может казаться пустяковым (например, об автоавариях едва ли не ежедневно слышит каждый из нас). И наоборот: в случае редких катаклизмов, таких как эпидемии, мы склонны сгущать краски.

Люди очень преувеличивают риск исключительных и пугающих происшествий: авиакатастроф, терактов, возможности уколоться иголкой в автобусном сиденье.

Исследователи выявили два фактора, влияющих на оценку опасности: страх (если речь идет о чём-то катастрофическом, неконтролируемом или «несправедливом») и неизвестность, когда мы не знаем, кому именно не повезет и что с ними (или с нами?!) случится. До сих пор высокие места в этом «рейтинге» занимают генно-модифицированные продукты и воздействие микроволновых лучей на пищу.

А всё потому, что редкие, новые или плохо прогнозируемые угрозы пугают намного сильнее «привычных» и «домашних». Отвечает за это миндалевидное тело, структура височной доли мозга. Оно получает сенсорную информацию, анализирует ее и обнаруживает стимулы, связанные с опасностью. Оттуда сигнал передается в другие области мозга, в том числе в гипоталамус, который, в свою очередь, запускает специфическую защитную реакцию. Результатом ее может быть оцепенение, бегство или борьба. Кстати, «напуганное» миндалевидное тело способно нас запутать. Оно должно отправлять сигналы о страхе только после обработки информации об объектах, действительно представляющих угрозу. Но если сразу после леденящей кровь картинки человеку показать что-то нейтральное, но незнакомое (в исследовании использовали фото необычных цветов), то миндалевидное тело и его оценит как «страшное». И реакции, направленные на то, чтобы избежать нового риска, будут точно такими же, как и при наблюдении реальной опасности.

Может быть интересно

Но и это не всё. Люди, как социальные животные, обладают способностью распространять (и получать) страх напрямую от человека к человеку.

Мы очень восприимчивы к поведению ближайших членов группы. Почувствовав их страх или панику, мы невольно сами начинаем беспокоиться.

Вообще, для животных это полезная привычка, которая до сих пор помогает им спасаться. Травоядным достаточно увидеть (услышать или почувствовать), что один их состайник испугался и начал от кого-то убегать, чтобы тут же рвануть за ним. За это отвечает другая структура мозга — передняя поясная извилина. Когда мы видим, как другой человек боится, она возбуждается и передает сигнал напрямую в миндалевидное тело. А дальше всё происходит по уже описанному сценарию.

К сожалению, для нас такая передача страха нередко заканчивается не очень хорошо. Животные перестают бежать, когда находятся на безопасном расстоянии от хищника, — а современных людей тревожные сигналы могут преследовать постоянно. Новости, поступающие в режиме реального времени, звонки с рассказами, даже вид человека в маске резко повышают уровень стресса, приводя к психологическим травмам, депрессиям и более серьезным последствиям.

После трагедии 11 сентября 2001 года оказалось, что симптомы посттравматического стрессового расстройства, связанные с теми событиями, проявляются не только у их непосредственных участников.

Отчасти это произошло под влиянием СМИ: по всем каналам информации сводки с места катастрофы передавали в прямом эфире, а уже после обрушения башен в течение многих недель журналисты предлагали новые и новые теории, строили прогнозы следующих нападений и занимались разбором последствий. Та же картина наблюдалась и после теракта на Бостонском марафоне.

Кроме тревожности, поток нескончаемых напоминаний может привести и к выгоранию. Вначале, когда мы слышим о чужих бедах или ограничениях, то сопереживаем, но с течением времени делать это становится всё сложнее — мы «устаем сострадать». Проявляется такое состояние по-разному: кто-то чувствует собственную беспомощность и никчемность, упадок сил, прекращает заботиться о себе и о других и начинает действовать по принципу «будь что будет». А кто-то, наоборот, становится гипервозбужденным, испытывает чрезмерный страх и пытается вызвать его у окружающих, кардинально меняет свою жизнь и критикует тех, кто остается невозмутим. На самом деле это две стороны одной медали: люди перестают критически мыслить и могут навредить не только себе, но и другим. Например, после крупных катастроф или во время эпидемий вначале резко повышается число доноров и пожертвований в фонды помощи, а затем оба этих показателя сходят на нет. Становится меньше волонтеров, а меры предосторожности кажутся излишними или же недостаточными — и в любом случае их перестают соблюдать.

Сострадать всегда было непросто, но прежде от такого «занятия» уставали в основном медики, спасатели, пожарные и социальные работники. Они ежедневно сталкивались с высоким уровнем стресса, мучениями и болью, а для обычных людей это оставалось за кадром. Сейчас же СМИ заботливо показывают закулисье всем и каждому, и усталость от сострадания становится широко распространенным явлением.

Поскольку страх бессознателен и иррационален, нельзя просто так взять и перестать бояться. К счастью, благодаря мышлению и разуму люди, в отличие от животных, могут обуздать и отчасти взять под контроль собственные пугающие мысли.

Читайте также

ЖизньГид по страхам: 10 подробных ответов на вопрос, почему мы боимся

И что с этим делать

Стоит ли говорить, что мы живём в очень тревожное время, и новости нас чаще пугают, чем радуют. Мы много пишем о природе страха и о том, как помочь себе с ним справиться. А здесь собрали 10 очень разных текстов о том, что думает о страхах наука, как поддерживать себя во время стрессовых ситуаций и даже о том, как страх помогает нам жить.

Эпидемия страха: Почему мы боимся — с точки зрения науки

Страх — эмоция, которую мы испытываем довольно часто. Как часть эволюционного механизма, призванного защитить наших предков от таящихся повсюду опасностей, сегодня боязнь чего-либо далеко не всегда рациональна. Рассказываем, как появляются страхи и что заставляет людей скупать гречку с туалетной бумагой в период вирусной пандемии.

Если страшно: Как поддерживать себя во время митингов

Острый стресс — это немедленная реакция нашего тела и психики на возникшую угрозу жизни: риск насилия и травмы или эмоциональное давление. Иногда острый стресс возникает внезапно, а иногда мы заранее знаем, что станем участниками стрессовых (или просто опасных) событий. Это инструкция о том, как поддержать себя в таких обстоятельствах, в том числе на митинге, если вы стали участником, — в условиях российской реальности он давно превратился в ситуацию острого стресса.

Как побороть страх публичных выступлений

Страх публичных выступлений — очень распространённое явление: кажется, нет такого человека, который не волновался бы, читая доклад или выступая с презентацией перед коллегами. Но этот страх вполне реально победить, а хорошим оратором может стать и самый явный интроверт. Предлагаем 10 лайфхаков, которые помогут справиться с волнением и отлично выступить.

Как страх перед неизвестным помогает нам жить

Что страшнее: падение рубля или клоун из фильма ужасов? В обоих случаях мы испытываем страх, однако характер у этих страхов очень разный. Страх является ответом на различные раздражители. Ощущение пустоты в животе, ускоренные пульс и дыхание, вспотевшие ладони, нервозность — наш мозг каждый раз реагирует согласно запрограммированному сценарию. Но почему в ходе эволюционного процесса человек не избавился от этих странных ощущений и какова истинная природа страха?

Страх страха: Как справиться с панической атакой

Это состояния сильной тревоги или паники, когда человеку становится трудно дышать и кажется, что он вот-вот упадёт в обморок или и вовсе умрёт. Приступы длятся в среднем пять-двадцать минут, случаются всегда внезапно и как будто без всяких на то причин. Конечно, универсального механизма избавления от панических атак нет — но можно присмотреться к разным способам и найти свой.

Страшно жить: Чего мы боимся на самом деле

Кто-то боится болезней, кто-то высоты или скорости, кого-то пугает перспектива банкротства или мучает страх старения. Полностью избавиться от страха нереально, да и не нужно. Зато можно научиться обращаться с ним так, чтобы он не портил жизнь. Прежде всего, важно находить корни страхов: под боязнью одной и той же ситуации у разных людей могут скрываться свои причины. Исследовать это полезно: пугающая ситуация становится чуть более подконтрольной или хотя бы более понятной, когда вы знаете, какой страх лежит в её основе. Спросите себя: «Что в этом самое неприятное?» и «Чего я в итоге боюсь?»

«И вдруг пингвинят начинают расстреливать»: Люди о мультфильмах, которые их пугали в детстве

У мультфильмов множество положительных эффектов воздействия на ребёнка: они развивают когнитивные навыки, воображение и творческие способности, снимают стресс и повышают настроение, учат доброте и состраданию, — некоторые из них в детстве кажутся более страшными, чем фильмы ужасов. Разные люди рассказали нам, какие мультфильмы их пугали в детстве, как это на них повлияло и покажут ли они эти мультики своим детям.

Сигнал покоя: Как правильное дыхание помогает справиться с тревожностью

Несмотря на то, что, когда нас что-то удивляет или сильно впечатляет, мы используем фразу «забыл как дышать», разучиться дышать на практике, конечно, нельзя. Но говорят, что дышать можно правильно и неправильно. А ещё — что определённые техники дыхания помогают снять тревожность, справиться со стрессом и даже улучшить некоторые показатели здоровья. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Страшно до тошноты: Какие бывают фобии и откуда они берутся

Фобия — это страх, который невозможно контролировать. Вызывать его могут определённый объект, место, процесс, ситуация или даже чувство — фобий очень много, но в основе каждой лежит сильная тревога. При этом с последней время от времени сталкиваются все. Как отличить обычную тревожность от фобии и что предпринять, чтобы остановить панику, разбираемся вместе с экспертами: врачом-психотерапевтом клиники «Витбиомед+» Еленой Самсоновой, нейропсихологом Михаилом Ивановым и пилотом авиакомпании «Победа» Алексеем Кочемасовым.

«Боюсь крутящихся предметов»: Откуда берутся необычные фобии

Есть фобии, которые часто встречаются и кажутся нам логичными. Например, многие боятся собак или высоты — таким людям обычно сочувствуют. Но если человек испытывает ужас от чего-то безобидного: рыб, дырявых предметов или зеркал, — он может столкнуться с недоверием, обесцениванием и шутками в свой адрес. Мы расспросили людей с редкими фобиями о том, каково им живётся, а клинический психолог объяснила, почему бояться «странных» вещей совершенно нормально.

Почему мы боимся действовать?

Один из недостатков, которые я пытаюсь в себе искоренить, – страх действия. Иногда я знаю, что нужно сделать для решения проблемы, но ничего не предпринимаю. В душе я надеюсь, что ситуация решится сама собой, и мне не придётся брать на себя ответственность за непростой выбор.

В психологии этот страх объясняется недооценкой бездействия – нашей склонностью недооценивать последствия бездействия в сравнении с действием.

Например, родители не хотят прививать ребёнка от гриппа, потому что боятся осложнений от вакцинации. При этом известно, что риск таких осложнений намного ниже риска заболеть. Родители действуют так, потому что вакцинация включает в себя активное действие, за которое нужно нести ответственность.

Когда стоит выбор между действием и бездействием, которые влекут (якобы) одинаковый вред, мы чаще выбираем бездействие и считаем его менее аморальным.

Вот показательное исследование, которое провели в 1990 году психологи под руководством доктора Марка Спранса. Группе людей предложили два варианта действий в отношении больных: назначать лечение (летальных исход в 15% случаях) или не назначать (летальных исход в 20% случаях).

Далее учёные меняют вероятности местами и проводят повторный опрос. То есть варианты стали такими: назначать лечение (летальных исход в 20% случаях); или нее назначать (летальных исход в 15% случаях).

Теперь всего 2% людей выбрали лечение, а 98% бездействие, потому что оно не подразумевает ответственности. Подобная логика кажется дикой. Но мы с вами тоже можем провести небольшой эксперимент.

Возможно, вы слышали о проблеме вагонетки. Это мысленный эксперимент, который предложил английский философ Филиппа Фут в 1967 году.

Вот как он выглядит.

Тяжёлая неуправляемая вагонетка несётся по рельсам. На пути её следования находятся пять человек, привязанных к рельсам. Вы можете переключить стрелку — и тогда вагонетка поедет по-другому, запасному пути. Однако, на запасном пути находится один человек, также привязанный к рельсам.

Я серьёзно. Подумайте и примите решение.

Когда я преподавал, то задавал этот вопрос на каждом курсе. Ответы обычно находились в соотношении 90 (переключить) на 10 (оставить как есть). Те, кто предлагали оставить всё как есть, руководствовались недооценкой бездействия. Студенты говорили что-то вроде:

– Ну, если этих людей привязали, то так было нужно. Я не имею права вмешиваться.

Только не торопитесь обвинять моих студентов в бездушности. После этого я всегда давал «расширенную версию» проблемы вагонетки.

Как и прежде, вагонетка несётся по рельсам, к которым привязаны пять человек. Вы находитесь на мосту, который проходит над рельсами. У вас есть возможность остановить вагонетку, бросив на пути что-нибудь тяжёлое. Внезапно оказывается, что рядом с вами находится толстый человек, и единственная возможность остановить вагонетку — столкнуть его с моста на пути.

Каковы ваши действия? Оставить как есть и дать умереть пятерым? Или сбросить одного и спасти остальных?

В этом варианте ответы моих студентов всегда менялись. Обычно соотношение становилось 30 (сбросить) на 70 (ничего не делать).

В чём разница между первой и второй ситуацией? С точки зрения математики – никакой. И там, и там бездействие приведёт к гибели 5 людей. И там, и там действие спасёт пятерых, но погубит одного.

Разница только в том, насколько активно мы участвуем в ситуации. В первом случае недооценка бездействия не так заметна, потому что все наши активные действия – это смена стрелки. А вот во втором случае нужно уже столкнуть человека на рельсы. Математика доказывает равнозначность ситуаций, но даже интуитивно во второй ситуации мы меньше хотим действовать.

Чем более активно нужно действовать, тем привлекательнее кажется бездействие.

Мы постоянно недооцениваем бездействие.

Когда боимся бросить плохую работу, потому что думаем, что не найдём новую, или боимся расстаться с человеком, к которому нет чувств, но с ним «удобно». Ведь в противном случае придётся совершать действие и нести за него ответственность: отправляться на поиски работы, учиться быть одному или искать нового партнёра. Мы всеми силами стараемся этого избежать.

Решить проблему недооценки бездействия на удивление просто – нужно честно оценить последствия бездействия.

Представим, что жена боится признаться мужу, что не любит его. Чтобы принять окончательно решение нужно подумать: что будет, если оставить всё как есть? Через год, три, пять лет? Что будет, когда он захочет ребёнка?

Чем яснее будет картина бездействия, тем проще станет принять правильное решение.

В какой-то книге я читал про упражнение «вопрос сына». Представьте, что уже выбрали бездействие, например, остались на нелюбимой работе. И вот в ближайшем будущем к вам подходит ваш маленький сын и спрашивает:

– Пап, а почему ты тогда ничего не сделал?

Вы с гордостью расскажете о своём бездействии? И, если нет, то может пора пересмотреть решение?

Некоторые люди готовы выбрать анабиоз вместо активной жизни. Они хотят оказаться в криокамере, чтобы не принимать решений, а просто лежать мороженкой и ждать, когда мир сам решит все проблемы. Есть люди, которые создают искусственный анабиоз. Выбирают рутину, в которой не нужно принимать решений, ничего менять, а только повторять шаблонные действия день за днём.

Это слишком дорогая цена.

Психология | Psychology

8K постов 43.8K подписчика

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

— непроверенную и/или антинаучную информацию;

— информацию без доказательств.

В Китае запрещено спасать утопающих. Или все-таки нет?

Если, толкнуть жиробаса на рельсы, на них можно оказаться самому. В итоге будет 6 трупов и ржущий жиробас. Кстати, тележку толкнул он.

Психолух не учёл и тот момент, что даже решившись столкнуть толстяка, рискуешь тем, что он тебя первым столкнет. Малыш 120 кг.

Я бы просто ушла, слишком чот странно там

Есть поговорка: «дурная голова ногам покоя не даёт». Мы не всегда можем спрогнозировать последствия действий. Это только у психологов все идеально, а в жизни, когда вы сбросите толстяка, окажется, что он всё- таки не остановил поезд.

А эта ваша науха психология за все эти годы не смогла придумать более адекватных тестов? Вон даже ВиСоус (на платном ютьюбе, я это с торрента тянул) догадался заменить всю эту странную постановку на 6 рабочих в наушниках, что хотя бы убирает из эксперимента посторонние вводные. Ну и заодно позволило провести этот эксперимент вживую, а зрителю хотя бы предположить, что это не постановка, а реальный человек, случайно оказавшийся один в диспетчерской.

Всё что демонстрирует нам эта разница, что человек принимает не осознанное взвешенное решение, а руководствуется гормонами, адреналином, задействует другие участки мозга — не важно. Главное, что не аналитическое мышление и этику. По крайней мере, некое большинство. Ну то есть не некое, а вполне себе 90-30=60% сменивших свое мнение именно потому, что до них начало доходить.

Что, в общем замечательно демонстрирует пример с лечением. Только 13% (!) боятся действовать. И, честно говоря, меня гораздо больше интересует 2% докторов Менгеле, готовых лечить людей до смерти.

Они хотят оказаться в криокамере, чтобы не принимать решений, а просто лежать мороженкой и ждать, когда мир сам решит все проблемы

Полностью согласна, что надо уходить от тех, кого вы больше не любите. Да, там может жить тепло и удобно, но это не жизнь. Надо найти в себе силы и уйти, чего бы это не стоило, надо двигаться дальше.

https://www.youtube.com/watch?v=cP87KbYF6do Лови опровержение когда бездействие спасло мир.

Насчет стрелки и вагонетки это жесть. Нельзя УБИВАТЬ ради спасения в ЧС, это вид фашизма.

Я поясню: все эти утверждение пипец недальновидные.

Вот один универ делал опрос, что должен делать автопилот у автомобиля когда по переходу идет бабушка, а на дорогу выбегают 2 ребетенка под колеса, должна ли машина уворачиваться от ребетенков и убивать бабушку? И все в голос «-Да! Мочи старуху! Деточки важнее!»

Окей, машина не думает машина убивает бабульку.

Как только общество примет данную операцию как обыденность, дальше будет так:

Идет по переходу мужчина 30 лет и выбегают ребетенки «убейте мужика! Ребетенки важнее!»

Окей, а если мужчина детский нейрохирург каждый день спасающий скажем 5 детей?

И тут борцухи за жизнь детей призадумались, наверное не стоит его мочить ради жизни детей.

Ну ладно, а как тогда оценивать кого мочить? Давайте тогда введем некую шкалу полезности, некие поинты, у кого их меньше того и будем расхерачивать? Правильно же?

И вот однажды, когда твои дети пойдут по переходу, а навстречу автомобилю выбегут ребетенки-вундеркинды у которых будет этих поинтов больше чем у твоих, и автомобиль распидарасит твоих детей по дороге потому что общество решило, что твои дети для него менее важны чем дети-вундеркинды, вот тогда ты всепомнишь ту бабульку которую кричал «убейте ради диточек!» и поймешь, что убийство есть убийство, что убийство не может быть оправдано ничем. И поймешь, что общество скатилось в жесткий фашизм по биологическим признакам, что убивают невинных ради жизни более достойных.

Не надо мне говорить что я перегибаю палку, любое УБИЙСТВО НЕВИННЫХ это перегиб палки.

И горите в аду все кто со мной не согласен.

Далее учёные меняют вероятности местами и проводят повторный опрос. То есть варианты стали такими: назначать лечение (летальных исход в 20% случаях); или нее назначать (летальных исход в 15% случаях).

Теперь всего 2% людей выбрали лечение, а 98% бездействие, потому что оно не подразумевает ответственности. Подобная логика кажется дикой. Но мы с вами тоже можем провести небольшой эксперимент.

То есть вероятность сдохнуть в результате лечения выше чем если не лечиться? И что в такой логике дикого?

Прекрасная тема! А про вагонетку-вообще экстаз. Я кайфанула)

Такая у меня фантазия Слушайте.Только представьте:

Проходит время. Ваше предназначение выполнено. Жизнь прожита не зря! Вы- проактивный герой своего времени-мирно попиваете пивко и ходите на свою работу.

А как же спасенные жертвы вашей вагонетки?Целых 5.

Один-зачем-то заминировал ваш офис.Ну скучно же жить( не зря ж он там на рельсах лежал)

Третий- спился от бренности бытия. Ну а че?

А как там тот единственный-с вагонеткой, проехавшей по его бренному телу?

Он оказался хирургом, спасшим жизни сотням людей?

или недооценка бездействия. Или бездействия?

Как вам такой вариант?

Вот без обид особенно с сыном да пошел ты на хрен автор. Первый раз за месяц бухнул. Директор уговорил остаться ((((

Ответ на пост «Как избавиться от панических атак?»

В первую очередь при панических атаках, нужно обратиться к психиатру.

Так как панические атаки не являются диагнозом, они являются симптомом таких расстройств, как:

И еще десятка-другого расстройств.

Если у человека начались ПА, это означает, что либо психика не справляется со стрессом (банальный невроз), либо психику нужно лечить у психиатра + разговорная терапия и смена образа жизни во всех случаях от легких до тяжелых.

Потому что все эти упражнения, разбросанные по сети, они конечно, хороши, но если не лечить основную причину Па, симптомы через какое-то время вернутся обратно.

ЗЫшка: у меня эта зараза длилась аж четыре года и знаете, что помогло? Месяц лечения таблеточками.

Случаи из практики 107

— У вас бывало ощущение что за вами кто-то наблюдает? – очень тихо спросила клиентка. – Когда будто что-то колет в спину, а когда оборачиваешься, то ничего не замечаешь.

— Конечно, оно бывает у всех людей.

— Впервые это случилось чуть больше года назад, в августе месяце: я как обычно шла с работы домой, и уже подходя к входной двери, ощутила чей-то взгляд. Это было словно прикосновение ветра – я осмотрелась, но никого не увидела, и только поднявшись в квартиру, почувствовала себя в безопасности.

— Безопасности? То есть вы посчитали что этот взгляд враждебен?

— После этого мне стало легче и до следующего дня все шло спокойно, но когда утром снова отправилась в офис, то опять уловила на себе чье-то внимание. Я резко повернулась и начала осматриваться, но так ничего не увидела: матери вели детей в школу, взрослые спешили на работу, – никто не обращал на меня абсолютно никакого внимания.

— И вы попыталась отогнать это наваждение?

— Что вы сделали когда вернулись в квартиру?

— Я осторожно подошла к окну и попыталась найти наблюдателя и, к своему ужасу, заметила его на том же самом месте, только на этот раз он смотрел не на улицу, а прямо на меня. Первой мыслью было позвонить в полицию, я даже набрала номер – но тут же сбросила, потому что не смогла придумать, как объяснить то, что происходит. Затем позвонила отцу и, захлебываясь слезами, рассказала об этом извращенце. Он попросил меня успокоиться и обратиться к кому-нибудь из друзей или коллег. Папа бы мне и сам помог, если бы не жил на другом конце страны, но он пообещал, что приедет, если я только позову.

— Вы последовали его совету?

— Как отреагировал участковый?

— Он отправился к этому извращенцу и попытался вразумить, но тот начал отнекиваться и сказал, что ничем подобным не занимался. А потом, когда полицейский ушел, снова начал подглядывать. И так продолжалось изо дня в день: утром, в обед и вечером. Я пыталась снимать его на камеру, но фотографии получились нечеткими, и когда он это заметил. то начал наблюдать из глубины комнаты так, чтобы мне не удалось его поймать. В конце концов, моя жизнь превратилась в настоящий ад.

— Вы стали бояться выходить из дома, открывать балкон и так далее?

— Да, но при этом мне же нужно было как-то зарабатывать на жизнь, вот и приходилось как-то преодолевать этот страх…

— И как долго вы держались?

Шпаргалка про тревогу

1. Страх – это реакция психики на текущую опасность. Если на нас бежит бешеная собака, мы испытываем страх.

2. Тревога – это реакция психики на потенциальную опасность, которая обусловлена неизвестностью.

– Я не знаю, какое мороженное выбрать, потому что боюсь, что оно окажется (!) невкусным.

– Я боюсь выступать публично, потому что боюсь возможной (!) негативной реакции публики.

– Я боюсь, что мой мужчина когда-нибудь (!) от меня уйдёт, поэтому буду стараться не проявлять свой характер.

3. Тревога – это нервозное состояние из-за попытки мозга предугадать последствия будущего. Это бесконечный внутренний диалог: «А что, если я сегодня выйду на улицу и там будет (!) бешенная собака?»

4. Тревога развивается в четыре этапа:

– Ищи повсюду источники опасности: «Где могут скрываться бешенные собаки?»

– Катастрофизируй опасности: «Эта собака точно меня покусает!»

– Контролируй свои реакции: «Да успокойся же ты!»

– Избегай источника тревоги: «Я больше не буду выходить на улицу, чтобы не встречаться с собаками».

5. Каждый следующий этап приводит к всё более тяжёлым последствиям. Нормально искать источники опасности, хуже катастрофизировать, ещё хуже пытаться успокоить свои мысли мыслями, совсем плохо начать избегать источников тревоги.

6. На тревоге основано большинство фобий. Мы боимся не темноты, а того, что может в ней скрываться. Мы боимся не толпы, а того, что может произойти в толпе.

7. Люди становятся тревожными по двум причинам.

Первая – мы долго (годами) жили в окружении тревоги: в школе, в семье, с друзьями. Например, нас задирали одноклассники или регулярно ругали родители, и мы привыкли постоянно задумываться о потенциальных опасностях своих действий и желаний.

Вторая – мы внезапно попали в сильную стрессовую ситуацию. Например, человек попал в аварию и теперь испытывает тревогу при виде машин.

8. Борьба с тревогой состоит из двух частей. Первая часть – принятие следующего убеждения:

– Я не могу полностью контролировать своё будущее, но могу справиться с большинством проблем, которые оно мне готовит.

10. Вторая часть – подкрепление этого убеждения через упомянутые этапы тревоги:

– Учись видеть картину целиком, а не только опасности: «Да, на улице есть бешенные собаки, но ещё есть магазины, парки, нормальные собаки и шаурма».

– Учись рассуждать вероятностями, а не возможностями: «Эта собака может меня покусать, но какова вероятность, что это произойдёт?»

– Учись отпускать свои реакции: «Это тревога, и она со временем пройдёт».

– Учись идти навстречу своей тревоге: «Да, в мире полно опасностей, но это не повод закрываться от мира в четырёх стенах».

11. Больше всего тревога боится опыта, потому что в условиях опыта ты перестаёшь гадать, а сталкиваешься с результатом:

– Не знаешь какое мороженое взять? Возьми любое, в следующий раз у тебя будет опыт, чтобы точно сказать, какое вкусное.

– Боишься негативной реакции публики? Ошибись намеренно и убедись, что ничего страшного не произойдёт.

– Боишься проявлять характер в отношениях? Попробуй проявить и убедись, что тебя будут любить и таким.

12. Принятие опыта не про то, что вы меньше думаете и меньше ошибаетесь. Наоборот, вы начинаете ошибаться и с ошибками приобретаете опыт, который вас учит.

13. Чем сильнее тревога, тем больше времени и нового опыта нужно, чтобы с ней справиться.

14. Регулярная тревога влияет на работу организма. Если вы постоянно ждёте опасностей (даже у себя в голове), организм (вегетативная нервная система) будет реагировать. Как следствие:

15. Тревожные люди пытаются контролировать всё вокруг (в основном у себя в голове). Нетревожные – в первую очередь свои реакции.

16. Личный опыт. Тревога – краеугольный камень большинства психологических проблем. В первую очередь нужно разбираться с ней, и остальная борьба станет проще.

«Единственная» любовь

Иногда мы боимся отношений. Боимся по разным причинам: кто-то боится навредить человеку или быть брошенным, кто-то стесняется своей личности. При этом отношения в той или иной форме нужны большинству из нас. Сложнее всего, когда острая жажда отношений сталкивается со страхом в эти отношения погрузиться.

Сегодня я хочу поделиться как раз такой историей, которая произошла с Анной (имя изменено). Анна написала мне пару месяцев назад со следующей проблемой:

– У меня не получается строить отношения, хотя очень хочется. Такое чувство, что все мужчины как будто неподходящие. Я только знакомлюсь с кем-то и сразу начинаю искать в нём недостатки. Недавно у меня получилось построить отношения, но они довольно быстро закончились. Он изменил мне, хотя я сама об этом узнала, а он признался только, когда я поймала его за руку. При этом он не был идеальным. Я позволяла плохо с собой обращаться, но не уходила. Теперь мне ещё сложнее подпускать к себе кого-то. Что мне делать?

Как всегда, сначала я хотел разобраться, откуда у Анны эти проблемы. Анна оставалась в отношениях, в которых ей было плохо, значит, возможно, когда-то она страдала от дефицита внимания, и потому пыталась компенсировать этот недостаток. При этом Анна не торопилась с новыми отношениями, даже немного боялась их. Парадокс. Поэтому я стал расспрашивать Анну о её прошлом.

Как оказалось, когда Анне было семь, из семьи ушёл отец. С тех пор у её мамы не было других мужчин, а Анна регулярно с трепетом ждала редких встреч с отцом, который не проявлял особенного энтузиазма. Всё это время Анна росла тактильным ребёнком, ей всегда хотелось быть рядом с человеком, но она не получала этой теплоты, потому что отца не было, а мама из-за работы редко бывала дома.

Взрослая Анна продолжала плотно общаться с матерью, но у неё сохранились натянутые отношения с отцом, потому что она продолжала обижаться на то, что он бросил семью.

К сожалению, ранний уход родителя почти всегда накладывает отпечаток на ребёнка. В основном потому, что ребёнок начинает получать гораздо меньше внимания, а значит взращивает в себе убеждения условной любви. В случае Анны, она откровенно обижалась на отца, что закрепило в ней недоверие к мужчинам, но её врождённый тактильный характер жаждал внимания, и потому она, будучи взрослой, была готова держаться за любого мужчину.

Так у Анны появились два противоречивых убеждения:

1. Если со мной рядом будет мужчина, я буду счастлива, главное не отпустить его.

2. Если я доверюсь мужчине, он обманет меня и неизбежно бросит.

Из которых следуют две противоречивые привычки:

1. Я боюсь подпускать к себе мужчин и потому отказываю им в отношениях до близкого знакомства.

2. Я могу в ущерб себе игнорировать недостатки мужчины, который уже со мной в отношениях, чтобы не потерять его.

Справиться с этими негативными убеждениями и привычками можно только по порядку. Первый шаг прост – Анна должна начать ближе знакомиться с мужчинами, которые представляют для неё хотя бы небольшой интерес, и давать себе время узнать их поближе. Только так она сможет убедиться, что мужчины могут быть разными. Некоторые ей не подойдут, но некоторые способны сделать её счастливой, если дать им шанс.

Со второй проблемой сложнее, потому что она затрагивает безусловную любовь к себе, которая формируется из множества привычек. Лучшее, что Анна сможет сделать, чтобы со временем искоренить страх быть брошенной – нарушать чужие (и свои) ожидания. С точки зрения практики в отношениях это значит:

– Сразу говорить о поведении, которое не нравится, даже если это заденет мужчину. Например, не терпеть оскорбительное отношение к себе.

– Не делать того, чего не хочется. Например, не поддерживать желания мужчины, если они не нравятся.

Эти первые шаги неизбежно оттолкнут от Анны часть мужчин. И это не обязательно будут «плохие» мужчины, а просто мужчины, привычки и убеждения которых не подходят Анне. На их месте обязательно окажутся те, с кем Анна будет чувствовать себя комфортно. И да, окажутся, только если она не откажет им в такой возможности.

Анна с детства мечтала найти «единственного» мужчину и сделать это с первого раза. К сожалению, так бывает редко. Особенно редко, если мы не даём человеку даже шанса показать себя. Да, всегда есть страх увязнуть в человеке, который на самом деле тебе не подходит. Но лучше увязнуть, чтобы научиться выбираться из трясины, чем бояться всех и так не обрести счастья.

Время 19:35

Я вышел из подъезда на улицу. Весеннее солнце пригревало, снег стаивал, журчали ручьи. Но я не буду утомлять вас описанием весны, погоды, неба и ветра. Фигня все это и набивка текста.

Вдохнул поглубже и пошел на автобусную остановку. Вторую неделю мотаюсь по собеседованиям. Сегодня целых три штуки. Первое на УКМе в 10:30. Немного опаздываю уже, поэтому надо поторопиться.

Автобус продемонстрировал мне свою филейную часть, фыркнул дымом и уехал, пока я лавировал среди машин, перебегая дорогу в запрещенном месте. Да и хрен с ним. Бегом на трамвай, остановка метров за двести.

Сбрякал вотсап. Я на ходу достал мобильник.

— Ваше собеседование назначено на 10:30. Адрес. Не опаздывайте.

Стараюсь. Прилагаю максимум усилий, блин.

Трамвая не было. Я на смартфоне развернул Яндекс транспорт. Мой трамвай плелся где-то в пятнадцати минутах от меня, зато маршрутка была на подходе. Я кинулся обратно к автобусной остановке, на ходу залипая в телефон. И конечно произошло то, что должно было произойти.

Лужа ухватила мою правую ногу и втянула в себя по самую лодыжку. Полуботинок радостно чавкнул и выпил до дна свою долю.

— Дура – буркнул я в её сторону.

— Извини, твоя пляска была так заразительна, что мне захотелось даже присоединиться – похоже она пропустила мою оценку мимо ушей.

— Так вот лужа. Вот твоя нога. Не сдерживай себя, проверь глубину – предложил я ей.

— Не не не. Танцы это не моё, но могу подпевать и задать тебе ритм. Светлана – представилась она. Симпатичная и ямочки на щеках.

— Андрей, я только учусь танцам – представился я в ответ. Посмотрел на время и понял, что на первое собеседование точно не успеваю. По быстрому набил в вотсапе извиняшки по неявке и запрос на перенос на позже. Ответ отрицательный. Померла так померла. Ладно, в запасе на сегодня еще две попытки.

Света терпеливо ждала.

-Пойдем погуляем? – одновременно сказали мы и взглянули друг другу в глаза. Её карий бездонный взгляд проглотил все мои мысли и планы. Она улыбнулась:

— Ну если случайно одновременно говоришь что-то, то кто первый скажет «Выиграл» тот и загадывает желание.

— Загадывай – сказал я.

— Мне нужен принц на коне. Пусть не белом, можно черном. Главное принц. Ты – это он? Я тебя всю жизнь ждала.

— Да. Я принц, но об этом пока никто не знает. Идем пройдемся? – симпатичная девчонка, с чувством юмора, да плевать на собеседования. В кармане рублей 700. На пару бигмаков хватит.

Мы пошли по Белореченской. Опыт моих 25 лет подсказывал, что всё не зря. Ей со мной интересно, мы молоды, веселы и свободны.

Я тонул в её глазах. Все планы на сегодня были забыты. «Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут».

— Давай обменяемся телефонами? – предложила она.

— Хорошо – сказал я. И тут мне пришла неожиданная мысль:

— Давай обменяемся. Я предлагаю на самом деле обменяться именно телефонами. На три дня или пять. Твой выбор – я ждал, что она начнет отнекиваться.

Светлана задумалась, взглянула на меня пристально.

— Хорошо, но нужны правила. Ведь не просто так же всё это.

— Правила таковы – придумывал я на ходу – мы меняемся телефонами, можно отвечать на звонки, переписываться в мессенджерах от имени владельца. Кто первый наберет свой номер (ты же помнишь свой номер?) и сообщит любую информацию – тот проиграл. Победитель сам решает, что ему нужно от побежденного. Устраивает?

— Ха, а мой приз придуман. Ты мне будешь готовить всю жизнь завтраки и ужины. Встречать меня с работы вечером улыбаясь, и гладить, когда засыпаю – я отдал свой телефон.

— Встречаемся через три дня там же где встретились. В то же время. Пока – сказала моя будущая жена и махнув рукой на прощание, побежала на трамвай.

— Алло, Свет, здравствуй солнышко – на экране высветилось «Мама».

— мммм – мычу в ответ, держа трубку подальше.

— Тебя слышно плохо, но я быстро. Твой Костик заходил, тебя искал. Говорит поругались вы? Просил прощения и хочет встретиться поговорить с тобой. А та девка, что вчера тебе открыла дверь его квартиры, говорит родственница какая-то дальняя. В общем будет тебе сегодня названивать и ныть. Надеюсь, ты ему не поверишь. Ну всё, пока.

— Угу – говорю я и сбрасываю вызов.

Вот так начало, что ж, похоже идея обменяться телефонами с практически незнакомым человеком не такая и плохая. Главное мычать убедительно.

Пару часов никто не звонил, пришла смска с напоминанием пополнить баланс, но я не собирался никуда звонить, так что игнор.

Следующий звонок застал меня на кухне. На экране светилось «Костя». Я сбросил звонок и отправил смску «Говорить не могу, пиши». Сбрякал WhatsApp:

Телефон засветился и погас. В журнале звонков «Костя» отклонен. Надеюсь, он поймет, что ему тут не рады.

В 6:45 следующего дня я подпрыгнул от неожиданности, спросонья не понял, что к чему. Это надрывался Светкин телефон. Номер не знакомый.

— Алло, Светлана Михайловна, здравствуйте. Коллекторское агентство «Батыр» специалист Игорь. Ваша мама, Семенова Антонина Ивановна просрочила выплату кредита. Вы сможете закрыть её задолженность? Не хотелось бы решать вопрос иными средствами.

— Мой голос похож на Светлану Михайловну? – спросил я.

— Нет, но раз вы ответили на мой звонок, то надеюсь информация о необходимости погасить задолженность как можно скорее, дойдет до Светланы Михайловны. Я обязательно перезвоню в ближайшее время. Всего хорошего.

— И вам там не хворать – сказал я, но из трубки уже шли гудки.

Будет мне урок – на ночь ставить телефон на беззвучку.

Следующим через пару часов ожил WhatsApp:

— Привет, как дела? Ты четырнадцатого работаешь?

— Знакомые ребята зовут на базу в Сысерть на шашлыки. Поехали с нами? Будет человек семь-восемь, Алиска и Катька едут. Домик уже забронирован. Будет весело.

— отпишусь – прошептал я – не могу сейчас говорить.

— ок, жду – сказала Наталья и сбросила звонок.

Пришла домой и взяла в руки телефон Андрея.

Заблокирован графическим ключом. Вот это поменялись. Может позвонить ему с другого телефона и узнать про ключ? Нет, попробую подобрать. Есть три попытки, надо подумать.

Буква Г – не подошла.

На экране всплыла смска:

В галерее пусто, зато установлен СберДиск, куда он видимо фото и скидывает. Пин-код я не знаю, а подбирать не хочется.

Минут через двадцать очередное сообщение в WhatsApp:

Поздно вечером телефон завибрировал и экран засветился. «Мама»:

— Угу – промычала я, держа трубку подальше.

— Что-то тебя плохо слышно. Папа приболел, жалуется голова болит. Пришел вечером с работы лег и лежит… Ты бы заехал завтра, попроведал его.

— Угу – сбросила звонок. К такому я оказалась не готова. Надеюсь, всё обойдется.

В 9 утра следующего дня телефон Андрея зазвонил. «Сестра»:

— Дюш, выручи а? Забери завтра мелкого из садика и посиди с ним до моего прихода с работы? Я очень на тебя надеюсь. Миша в ночь, так что мелкий завтра на тебе.

— Спасибо, бро. Выручил.

Так, мне нужно будет забрать из садика племянника Андрея. Но где садик? И кто племянник? Как его хотя бы зовут? И куда его потом девать? – у меня начиналась паника. Хорошо, у меня выходные, буду выяснять.

— Андрюш, папа не пошел сегодня на работу. Что-то он совсем раскис, говорит онемело всё слева. Я на работу, а ты заедь к нему, навести.

Я сбросила звонок. Проблемы валились на Андрея как снежный ком, а он не в курсе.

Нужно было что-то делать, но в голову ничего не шло. Жду, нервничаю, телефон в руках.

«Тоха»: Ты это, если уже спортом назанимался, есть тема. 14 марта погнали на базу в Сысерть? Шашлы пожарим, потанцуем, бухнем? Будут прикольные девы. Ты с нами?

«Андрей»: я завтра-послезавтра скажу. Норм?

«Тоха»: Оки. Наташка с подружкой будет, Светка зовут, вроде симпатичная. Познакомим вас) Она твоя)

— Андрюш, ты не приезжал сегодня…? Папе совсем плохо, вызвала скорую. Увезли его в 14 больницу. Я собираю ему вещи и еду сейчас туда.

— Андрей подъедет в больницу – я не выдержала – Он забыл свой телефон у меня и не получал ваши сообщения. Но я найду его и он приедет.

— Спасибо – проронила мама Андрея и закончила вызов.

Как я учусь жить по-новому

Всем привет! Это мой второй пост на пикабу.

Как помню, папа всегда бил маму, унижал её морально. Мама терпела и сильно «любила» папу, что не могла от него уйти. Где-то рядом была я, до которой не было дела никому. Меня конечно тоже унижали морально, куда без этого, благо не били. Вы и сами прекрасно знаете, что происходит в таких семьях за закрытыми дверями, поэтому о подробностях кровавых расправ и выбитых челюстей я умолчу, а вот о последствиях и методах борьбы с ними я расскажу.

Всё мое деструктивное детство подарило огромный багаж таких «подарков», как:

1. Отсутствие контакта с собой, отсутствие цельности. Сейчас поясню, это когда нет связи с собой настолько, что чувствуешь себя живым только в слиянии с другими людьми. В уединении очень одиноко и даже невыносимо. И тогда хочется прилипнуть к другим людям, слиться с ними в одно целое. Вспоминаем общие аккаунты молодоженов и фразы «мы с тобой как одно целое». Я вот помню, как шла по улице и хотела приклеиться к каждому проходящему мимо, настолько мне было дискомфортно с собой.

2. Любовная зависимость или созависимость. Отсутствие цельности порождает зависимость от других людей и невозможность уйти от них, потому что без них хуже, чем с ними, даже, если эти люди унижают и бьют. Помнится, мне было настолько одиноко и пусто внутри и я так сильно хотела отношений, что, когда начала встречаться с парнем, стала растворяться в отношениях, всё больше и больше отказываться от себя и своих желаний в угоду его предпочтениям. Удивительно, он это оценил и стал относиться ко мне неуважительно и я всё терпела, потому что без него хуже, чем с ним.

3. Конформное поведение, то бишь подстраивание себя под других людей, которое несет за собой потерю себя, потерю своего Я. Кажется, большую часть жизни я только и делала, что подстраивалась под других, считывая как сканер их эмоции и, как мне казалось, пыталась максимально угодить им, говорила то, что они хотят услышать или вела себя так, как нравилось им. Я была хамелеоном, с эдакой такой способностью быть разной, но не собой. И тогда не знала о себе ничего, не знала чего хочу и вообще кто я. Границы между мной и окружающим миром были стерты.

5. Депресии. Впервые я пошла к психологу в 21 год с ужасной депрессией, мне было настолько плохо, думаю, меня поймут те, кто сталкивался с подобным состоянием. С тех пор и начался мой путь от деструктивной модели семьи с навязанными комплексами.

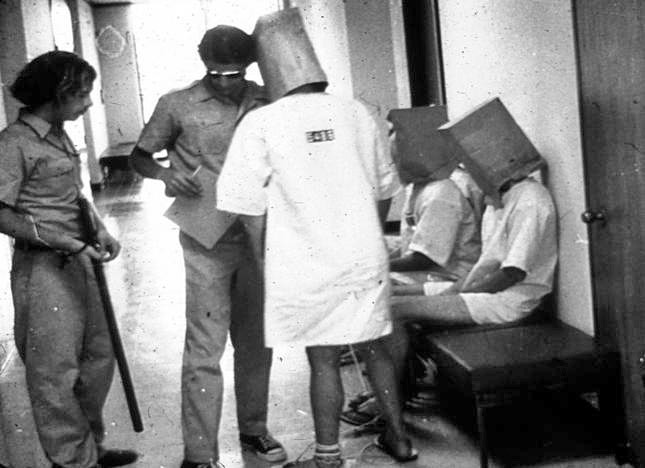

14 августа 1971 года. Стэнфордский тюремный эксперимент

Ровно 50 лет назад, 14 августа 1971 года в Стэнфордском университете (США) начался знаменитый тюремный эксперимент, который принес всемирную известность его организатору – Филипу Зимбардо. Он исследовал природу насилия и жестокости, возникающих как реакция человека на ограничение свободы в условиях навязанной ему социальной роли.

Чтобы изучать социальную психологию в тюремных условиях, ученые пригласили студентов последнего курса разыгрывать роли охранников или осужденных. На объявление откликнулось более 70 претендентов, которые хотели заработать 15 долларов в день. Все добровольцы прошли тестирование и диагностические интервью, дабы устранить кандидатов с психологическими проблемами, инвалидностью, судимостями или злоупотребляющих наркотиками. Было отобрано 24 студента из США и Канады. Половина из них была случайным образом (бросанием монетки) определена как заключенные, а другая половина как охранники в двухнедельном эксперименте.

«Преступники» были «арестованы» полицией одного спокойного утра и заключены в тюрьму, где их раздели, обыскали и надели униформу. Охранники получили палки, наручники, свистки и ключи от камер. Их заботой было соблюдение «права и порядка». Для заключенных существовали определенные правила: они должны были молчать, есть и отдыхать только в определенное время, обращаться друг к другу по номеру, а к охраннику — «мистер офицер» и т.п. Нарушение правил каралось.

Отношения между охраной и заключенными быстро приобрели классический характер: охранники начали считать заключенных существами низшего сорта, к тому же опасными. Заключенные же видели в охранниках хулиганов и садистов. Один из охранников заметил: «Я был удивлен самим собой. Я называл их оскорбительными именами, заставлял чистить туалеты голыми руками. Я расценивал их как скот и должен был следить за ними на всякий случай, если они захотят что-то совершить».

Через несколько дней заключенные устроили настоящие восстание. Они забаррикадировались внутри своих камер, приставив койки к двери. Охрана поливала их водой из противопожарных шлангов. После этого кровати вообще были вынесены из камер. Охрана установила дополнительное правило: «выгуливать» заключенных только ночью. Все более подавляемые узники проникались навязчивой идеей глобальной несправедливости. Некоторые из них уже на пятый день эксперимента требовали освобождения.

Однако, через 47 лет, были найдены документы, которые показывали, что все было совсем не так.

Обаружил их французский экономист, социолог и режиссер Тибо ле Тексье, который собирался снимать документальный фильм об этом эксперименте. О Стэнфордском тюремном эксперименте уже написано много книг и снято много фильмов, но во всех них центральной фигурой являлся Зимбардо. Ле Тексье решил найти новый угол зрения и сделать главными героями фильма «подопытных». Для этого он обратился в архив Стэнфордского университета, где сохранились детальные рабочие записи, описывающие все аспекты подготовки и проведения эксперимента.

Из этих записей, а также из разговоров с участниками эксперимента, ле Тексье выяснил поразительные вещи:

Во-первых, как минимум некоторые заключенные не впадали в отчаяние, а имитировали его. Самый известный из них, Дуглас Корпи, у которого якобы был полноценный нервный срыв, на самом деле намеренно разыгрывал припадки паники, получая при этом массу удовольствия.

Во-вторых, Зимбардо не позволял желающим выйти из эксперимента досрочно, хотя в своих статьях и интервью об эксперименте он утверждал обратное. Именно поэтому Корпи симулировал нервный срыв — ему надо было готовиться к экзамену, но надсмотрщики запретили ему иметь в камере учебники. Тогда Корпи заявил, что выходит из эксперимента, чтобы не провалить экзамен, но Зимбардо не выпустил его из тюрьмы, и поэтому Корпи решил вынудить Зимбардо его отпустить таким необычным образом.

В-третьих, и это самое главное, надсмотрщики стали садистами не сами по себе. Зимбардо и его ассистенты прямо приказывали им вести себя как садисты. Мало того — надзирателям давали детальные инструкции, описывающие, как причинить заключенным наибольшие психические страдания — при том, что в своих статьях об эксперименте Зимбардо писал, что указаний о том, как им себя вести, надсмотрщики не получали.

Наконец, настоящие научные эксперименты проводятся, чтобы установить истину. Но у Зимбардо и его ассистентов, как показывают документы, с самого начала была политическая цель — они уже «знали», что американская тюремная система бесчеловечна, и с помощью своего эксперимента хотели добиться её реформирования.

Столкнувшись со всем этим, ле Тексье вместо съемок фильма написал книгу «История одной лжи». Те, кто не владеет французским, но читает по-английски, могут узнать подробности в статье американца Бена Блама, который, натолкнувшись на книгу ле Тексье, тоже проштудировал архивные документы (теперь они находятся в открытом доступе) и поговорил как с участниками эксперимента, так и с самим Зимбардо.

Самое поразительно в этой истории то, что Корпи и другие участники эксперимента уже пытались рассказать обо всем этом журналистам, но никто не хотел их слушать. Их признания вырезались из статей и фильмов об эксперименте, поскольку не соответствовали «официальной» версии событий.

Материал проекта «50 лет назад», в котором я рассказываю о событиях, произошедших в этот день, ровно 50 лет назад.

Страх нового в жизни

Сколько бы нам ни было лет, нам все время будет казаться, что уже поздно начинать что-то новое, если большинство в нашем возрасте это уже имеет, будь то получение высшего образования, смена рода деятельности, работа ради стажа, изучение нового языка, рождение детей и т.д.

Тем не менее, с приходом кризиса пятидесяти лет(или около того), когда появляется понимание: «если не сейчас, то уже никогда», некоторые люди все же пробуют продолжить свою историю иначе. В миру даже бытует фраза: в пятьдесят лет жизнь только начинается. И это вполне оправданно.

Примеров на самом деле масса. Встречаются разные возраста и разные истории, но, все же, суть сохраняется: люди в начале своего пути выглядят, либо как чудаки и мечтатели, вызывающие разве что улыбку, либо слышат отговорки и прочие протесты в свой адрес.

Так происходит, поскольку человек настолько привыкает к окружающей жизни, что нечто выбивающееся за рамки привычного, кажется каким-то неправильным, нереальным и глупым. Поскольку homo sapiens – существо социальное, то стоит помнить о том, что это существо боится выпасть из группы и стать изгоем (так сложилось эволюционно).

Проблема рождается тогда, когда человек смотрит на других людей, и начинает метаться между общепринятым и желанным.

Страх, конечно, оправдан, ведь может действительно не получиться, но совершенно не оправдана критика желания попробовать что-то новое. Не секрет, что с годами мы привыкаем к утилитарности и любые действия для себя, кажутся какими-то глупыми и юношескими, которые стоит отбросить.

Но стоит ли? Неужели нужно учиться профессии, чтобы обязательно потом работать по ней? Разве нельзя учиться для себя и своих интересов? Разве нельзя читать учебники ради интереса? Разве нельзя начать плавать в бассейне ради самого плавания? Разве глупо начать рисовать для себя? Разве глупо учить новый язык в сорок лет, если на момент появившегося желания нет возможности его применить?

Так вышло, что утилитарность стала камнем преткновения для всего нового. Если это не несет прямую пользу здесь и сейчас, когда человек старше двадцати пяти, то это уже «дурость». Примерно так принято думать в обществе.

Но, стоит отметить, что рациональный и практичный выбор, вовсе не гарантирует счастливой жизни, как ни крути. Рациональность и прагматичность лишь материальная сторона жизни, которая частично касается внутреннего мира, который измеряет счастье по отличающимся параметрам. Это стоит учитывать!

Таким образом, страх нового в жизни естественен, но в современном мире совершенно бесполезен. Вы либо живете эту жизнь для себя, либо живете ее для общественного мнения и чужих одобрений. Поэтому стоит несколько раз подумать прежде чем отказываться от своих желаний.

Общественное одобрение не гарантирует счастливой жизни.

Виноват

Не все понимают, как работает чувство вины. Дело в том, что сама по себе вина нас не пугает.

Вот смотрите, Олег случайно разбил кружку своего коллеги Игоря. Виноват? Виноват! Ну так купи новую, такую же или просто оплати стоимость кружки. Нет ничего страшного. Однако сразу после того, как Олег разбил кружку, у него возникла мысль:

– А что же я скажу Игорю?!

И сразу как-то неловко.

То есть пугает нас не ответственность за решение проблемы, а осуждение другого человека (или людей). И проблема эта появляется потому, что тридцать лет назад Олега не учили мысли «ошибки – это нормально», а приучали к мысли «ошибся – значит ты плохой». Сделать это просто, достаточно после того, как маленький Олег пришёл с улицы в рванных джинсах, наорать на него вместо того, чтобы научить исправлять ошибки.

Мы боимся не ошибок, а осуждения. Боимся не соответствовать чужим ожиданиям «хорошего» человека. И главный вопрос – кто установил нормы «хорошести»? Мы или другие люди?

Привычка действовать

У каждого человека бывали мотивирующие «моменты силы», когда мы переступали через свои тревоги и поступали непривычным образом: осаждали обидчика, бросали вредную привычку или начинали новую, продуктивную. Я считаю, что подобная мотивация переоценена. Чаще всего, однажды сказанное «нет» или спонтанный отказ от курения очень быстро возвращают нас к привычному поведению.

Если просто, потому что вы курили дольше, чем не курили. У вас в голове есть крепкая нейронная связь, которая подкреплена годами опыта. И когда вы решаете создать новую связь, мозг начинает протестовать:

– Зачем ты делаешь то, чему мы не учились?! Давай-ка лучше вернёмся к тому, что мы умеем делать хорошо.

И вот громкое обещание «бросить с понедельника» нарушается уже в пятницу. Именно поэтому я не доверяю спонтанным порывам поменять жизнь, которые появляются после воодушевляющих фильмов, книг или единичных советов. И именно поэтому непривычное для себя действие нужно сразу делать привычкой, а не ждать подходящего «момента силы».

Вы знаете, что я относительно много пишу. Так было не всегда. Года четыре назад я не очень любил писать тексты. Мне не нравился конечный результат: блуждающая мысль, примеры – калька с других авторов, в общем, ничего уникального. Временами я вдохновлялся, вспоминал про писательский долг, создавал один текст, который никто не читал, и не писал ещё неделю.

Переломный момент случился, когда я отказался от идеи «писать хорошо» и перешёл к идее «писать много». Для этого мне не нужна особая мотивация, нужно только время, чтобы написать хоть какой-нибудь текст. И вот спустя четыре года, тысячу таких текстов и несколько сотен тысяч слов тексты стали получаться вполне сносными, и пишу я сейчас не потому, что хочу «глаголом жечь сердца людей», а потому уже не могу не писать.

Когда вас пробивает на любой «момент мотивации», например, высказать недовольство, научиться готовить, затеять генеральную уборку, подумайте заранее, что в этом действии может стать привычкой. И сделайте это привычкой, да, по началу скучной и не вдохновляющей, но в конечном итоге продуктивной. А если вы не делаете этого, то хотя бы честно предупредите себя:

– Этот запал скоро пропадёт, ты успокоишься, и всё станет, как было.

Это действительно так. Любое, даже самое героическое и жизнеутверждающее действие не будет стоить ничего, если вы не придумаете, как повторить его, пусть в миниатюре, а потом повторять снова и снова на протяжении лет. И нет, я не хочу обесценить ваши заслуги. Я лишь хочу, чтобы эти заслуги стали для вас привычными.

Практика — критерий истинности

Там были такие строчки:

7-й принцип. Pono. Практика — критерий истинности.

Я потом расскажу, как учился понимать этот принцип, наблюдая за крысами.

Как в компьютерной игре с квестом. Выход есть. Надо искать. Как в ситуации на дороге. Проезд закрыт. Что будете делать? Когда веришь, что у тебя получится, легче осуществить задуманное. Не завидуйте. Ищите другие пути.

За неимением средств к существованию — главное, даже душевных — я восстанавливался, гуляя по парку. У меня был с собой батон самого простого хлеба, которым я охотно делился с окружающей фауной. Гулял в разное время, в том числе и в ночное, когда выходят на добычу пищи грызуны. Я наблюдал за разными животными. Меня иногда удивило их поведение, а их — это было очевидно — удивил мой интерес. Через какое-то время, благодаря терпению и еде, мне удалось сделать так, чтобы животных уже не столь напрягало моё присутствие и моё внимание, и я мог посмотреть, как они взаимодействуют друг с другом и окружающим миром.

Но я не стану рассказывать всякие забавные ситуации, которые удалось подсмотреть.

Вместо этого я лучше скажу о показательном эксперименте Люка Рейнхарта, который — был на самом деле или нет — тем не менее был описан в книге «Трансформация». Я опишу его так как помню.

Сажаем крысу в лабиринт. В одно из ответвлений кладём сыр. Крыса находит его. Съедает. Идёт дальше бродить по лабиринту. Завтра опять кладём сыр на то же самое место. Крыса находит его. Съедает. Дальше уходит бродить.

Потом, почуяв запах сыра, крыса бежит на привычное место.

Это «правильное» место для сыра.

Захотела сыр — и на привычное место.

Опять захотела — снова на привычное место.

Опять нужен сыр — снова на то же самое место.

Через некоторое время сыр кладут в другой тоннель!

Крыса прибегает на обычное место, а сыра нет. Крыса перепроверяет, принюхивается, приходит к выводу, что сыр где-то в лабиринте — он пахнет. Но здесь его нет. Он в другом месте! И крыса не остаётся на привычном месте, идёт искать сыр где-то ещё.

Даже если до этого сыр «всегда» был на «правильном» месте. Теперь его там нет. И крыса уходит. Это главная разница в поведении крысы и большинства современных людей. Они так и будут сидеть в той точке, где должен быть сыр. Потому что он там должен быть. Потому что иначе и быть не может. Человек уже верит этому месту. Он верит некому непреложному закону по которому на этом месте всегда есть сыр. Так должно быть.

А крыса ни во что не верит.

Крыса уйдёт дальше. А человек будет так и сидеть на «правильном» месте.

Даже если оно уже давно неправильное, и никакого сыра там уже давно нет.

Потому что крысе всё равно, права она или нет. Ей важен сыр. Для неё практика — критерий истинности. Если тут есть сыр — значит место правильное. Если сыра нет — место неправильное. Для человека важно быть правым. А для крысы важнее сыр.

Вот чему я учусь у крыс. Вот почему я так часто не прав.

Я наблюдал за собой, и я действительно могу с упорством, достойным лучшего применения, ожидать в «правильном месте». Фактически неправильном. Но правильным потому, что я так решил. Может потому что там был сыр. Может моё решение имеет верные предпосылки. Но сейчас — сыра нет. А я продолжаю ждать, что там должен появиться кусок сыра. Негодовать, что его нет. Обижаться, на себя, на судьбу, на лабиринт.

Но выяснилось, что для того, чтобы продолжить поиски в другом месте, нужно не больше упорства. И не меньше. Нужно ровно столько же. Но нужно и ещё кое-что.

Нужно помнить о том, что критерий истинности — практика.

И о том, что часто приходится делать выбор — искать подтверждения своей правоты или искать сыр.

Не знаю, понятно ли объяснил идею. Понятно, что всегда можно сказать, что крыса не выращивает картошку, не делает сложных многоходовок, когда еду наоборот надо закопать.

Может у кого-то найдутся примеры по-лучше. Но мне запомнился именно этот.

Свобода здоровой психики

Контроль – неоднозначная функция. Когда внешнего контроля нет совсем, возникает риск анархии. Слишком много контроля может обернуться выученной беспомощностью. С точки зрения отдельно взятого человека, чем меньше решений он принимает самостоятельно, тем вероятнее он поверит, что вообще не способен их принимать.

Напомню, что выученная беспомощность – это психологический феномен, при котором ограничение свободы объекта приводит к тому, что он не будет способен воспользоваться этой свободой, даже когда такая возможность наконец появится. Выученную беспомощность открыл психолог Мартин Селигман в серии известных экспериментов с собаками, но я приведу пример попроще.

Представим, что мы взяли стеклянную банку, в которую посадили блоху, которая может легко оттуда выпрыгнуть. Теперь мы накрываем банку крышкой. Блоха сначала несколько раз ударится об крышку, но со временем начнёт прыгать чуть ниже. Теперь мы открываем крышку, и блоха уже не выпрыгнет из банки. Её рефлексы приняли ограничение свободы. Она научилась беспомощности.

Как вы поняли, беспомощность формируется в условиях тотального внешнего контроля. Чем больше ограничивают нашу свободу, тем менее вероятно, что мы сможем воспользоваться этой свободой, когда всё же её получим.

С точки зрения психологии, от выученной беспомощности особенно страдают люди с контролирующими родителями, которые в детстве следили за каждым шагом своего ребёнка, запрещали выходить в соседний двор и заставляли регулярно докладывать свои координаты. Также от выученной беспомощности часто страдают жертвы насилия. Если ребёнка в детстве били, он может зажиматься, уже будучи взрослым, когда способен постоять за себя.

Но это крайние случаи. Я думаю, что гораздо опаснее, когда к беспомощности приучают в мягкой форме. Так бывает в учреждениях, где люди не могут быть достаточно самостоятельными. Например, в домах престарелых, военных училищах, школах или тюрьмах. Вот наглядный пример.

В 1976 году психологи Джудит Родин и Эллен Лангер объяснили обитателям одного из домов престарелых, что они по-прежнему могут принимать решения относительно себя, и даже подарили по цветку, за которым ухаживали исключительно сами старички.

Следующие 1,5 года (столько длилось наблюдение) эти бабушки и дедушки были здоровее и чувствовали себя намного более счастливыми, чем те, за кого все решал персонал. Более того, за 18 месяцев эксперимента умерло 30% старичков из контрольной, несамостоятельной группы. Среди тех, кому дали возможность сами принимать пусть небольшие решения о свой жизни, этот мир покинули только 15%.

Первый масштабный – нам нужна свобода. Нам нужно самостоятельно принимать решения и делать выбор. Чем чаще мы отдаём право выбора кому-то другому, родителю, партнёру, начальнику, тем хуже нам будет однажды снова научиться быть свободными.

Тут вы можете возразить:

– Но что делать, если я не могу быть полностью свободным? Работник ведь не может освободиться от приказов начальника, а ребёнок – от внимания родителей?

На самом деле, в редких случаях может. Главное двигаться в этом направлении. Важно другое – если абсолютной свободы нет, нужно создавать для себя свободу локальную. Старички из эксперимента не могли полностью контролировать свою жизнь, но им сделали важный подарок – растения, за которыми ухаживали только они. Так ребёнок может заниматься творчеством, где его не ограничивают рамки контроля, а сотрудник может предлагать идеи, которые не совпадают с общепринятыми, или развивать независимый проект.

Свобода – обязательное условие здоровой психики. И я думаю, что даже под прессом контроля мы все тянемся к ней. Мы все хотим отвечать за свою жизнь, потому что в противном случае жизнь становится программой. Программой, которой управляем не мы.

Детская психология

Наше сходство с собаками

а официально называется:

Правда ли, что Стэнфордский тюремный эксперимент был опровергнут?

Летом 2018 года многие российские СМИ сообщили, что один из самых известных экспериментов в истории психологии оказался постановкой. Мы проверили, так ли это на самом деле.

В 2018 году крупнейшие русскоязычные СМИ выпустили материалы о том, что проведённый ещё в начале 1970-х годов Стэнфордский тюремный эксперимент удалось разоблачить. Публикации с подобными заголовками и ссылкой на американских коллег появились, в частности, на сайтах Gazeta.ru, РИА Новости и «Коммерсантъ». При этом авторы разных изданий по-разному оценили важность новых данных об эксперименте: одни назвали оригинальное исследование «фейком», другие — «инсценировкой», третьи сообщили лишь об обвинении в подтасовке.

О результатах Стэнфордского эксперимента стали писать не только в научных журналах, но и в крупнейших мировых изданиях. Организовавший исследование Зимбардо пришёл к выводу, что настоящей причиной насилия служит не личная предрасположенность человека, а окружающая его среда. Надзиратели стали оскорблять и унижать заключённых просто потому, что они получили такую возможность, хотя прямо от них этого никто не требовал. Впоследствии Зимбардо с этих позиций защищал одного из охранников американской тюрьмы Абу-Грейб в Ираке, где были зафиксированы случаи пыток и издевательств.

В конце 2018 года возобновившаяся дискуссия заинтересовала американского популяризатора науки Майкла Стивенса. В своём документальном фильме из серии YouTube Originals он поговорил с Блумом, участвовавшим в эксперименте в качестве надзирателя Дэйвом Эшельменом, психологом Джередом Бартелсом и самим Зимбардо. Эшельмен подтвердил, что от надзирателей скрывали, что они входят в число подопытных: «Нас уверяли, что наша работа — получить результаты от заключённых, ведь именно они интересовали исследователей. Мы знали, что исследователи сидят за стенкой и снимают нас, мы даже могли слышать их разговоры». «Если они [инициаторы эксперимента] хотят показать, что в тюрьме плохо, то я решил быть самым ужасным надзирателем,» — добавил Эшельмен.

Одна из основных претензий к Стэнфордскому эксперименту заключалась в том, что в объявлении о наборе участников прямо говорилось, что исследователи проводят «психологическое исследование тюремной жизни». Проведённое в 2007 году исследование показало, что на такие приглашения склонны откликаться более агрессивные, авторитарные и менее склонные к эмпатии люди. Стивенс и Бартелс решили провести новый эксперимент, в дизайне которого будут нивелированы недостатки исследования Зимбардо. Объявление, по которому набирали участников, было написано нейтрально, а перед началом эксперимента их попросили пройти психологическое тестирование, в результате которого отобрали только наиболее «хороших» людей. Тюремная составляющая также была исключена. Участников эксперимента сажали в абсолютно тёмной комнате и предлагали собрать пазл, при этом сообщая, что в соседней комнате происходит такой же процесс с другой группой людей, хотя на самом деле второго помещения не существовало. Участникам разрешили мешать своим «соперникам», включая в их комнате сирену, при этом позволив регулировать уровень громкости. Роль этих «соперников», имевших аналогичные возможности, исполнили Стивенс и Бартелс. В ходе эксперимента они не заметили проявлений садистского поведения со стороны испытуемых.

Стивенс решил обсудить полученные им результаты с автором Стэнфордского тюремного эксперимента. Предположение о том, что исследование 1971 года говорит не о склонности к применению насилия, а о силе подобного требования или даже намёка со стороны того, кто имеет власть, не впечатлило Зимбардо. Он настаивал, что участники оригинального исследования не были каким-либо образом настроены на демонстрацию поведения, которое наблюдал он сам и его коллеги. Исследование, проведённое Стивенсом и Бартелсом, Зимбардо назвал «демонстрацией того, что в определённых случаях личные свойства человека могут доминировать над ситуацией и окружением», но не отказался от собственных выводов.

Дискуссия о Стэнфордском тюремном эксперименте продолжается уже полвека. Нет никаких сомнений, что такое исследование действительно было — до сих пор живы многие его участники, которым нет смысла врать о событиях 1971 года. Предметом спора, как это часто бывает в науке, стала методология эксперимента и обоснованность далеко идущих выводов, которые представил общественности Зимбардо. Текст Блума и последующие публикации в российских и зарубежных СМИ в 2018 году просто познакомили массовую аудиторию с теми сомнениями, которые в научной среде высказываются относительно Стэнфордского эксперимента уже давно.

Наш вердикт: полуправда (проверяемый факт или утверждение представляет собой смесь правды и лжи примерно в равных пропорциях. В таком случае, пока целиком не прочитаешь разбор, не узнаешь, где что)

Удар по самолюбию

Звонит мне один знакомый и вдруг начинает говорить: помнишь ты рассказывал про то как учёные пытались выявить уровень интеллекта?!

Сто лет назад у меня завязался разговор со знакомым. Я обьяснял как учёные пытались характеризовать уровень интеллекта животных. Не то чтобы у животных есть интеллект, а скорее уровень «развитости» животного.

И вот, знакомый рассказывает, что под его квартирой офис в котором работают. Кто-то, какие-то чиновники. Какая-то организация по защите детей или что-то типа того. В общем такое вот бывает.

Каждое утро приходит в офис женщина, берет стулья и куда-то их активно таскает. И не просто таскает, а так, что он ножками скрипит по полу. Каждый раз какая-то фигня со стульями. Слышать такое противно. Куда она их там таскает он не знает.

Знакомый послушал-послушал и решил её отучить по утрам волочить стулья по полу со скрипом на весь дом.

Что он сделал: принёс большие тиски, килограмм на 25, молоток и поставил тисы над комнатой, где таскают стулья.

Каждый раз, когда женщина начинала волочить стул, он бил молотком по тисам. Человек внизу слышал стук, это довольно неприятно. Эксперимент продолжался пару дней. Но результат был нулевой.

Хорошо, потом знакомый решил с утра сидеть с молотком (чтобы реакция на движение стула была мгновенной) и как только кто-то начинал двигать стул, он сразу бил по тисам. Ну или «по голове» тем, кто снизу. К слову, соседи сбоков не страдают от шума так как боковая стена с ними более 0.5м. Про конструкцию дома не говорю, она здесь не суть.

У чинуши снизу никакой связи между ударами и шарканьем стула не возникло.

Знакомый запарился стучать по тисам, один раз стукнул по тисам просто так от нечего делать и услышал сквозь пол неодобрение его действий. То есть человек точно все слышал XD

Я подозреваю, что собака более понятливее, чем его соседка снизу. Связь [стул-молоток] у женщины в голове не возникла, никакого инсайта по части причины удара тоже не пришло, что для меня ужас как странно.

И вот знакомый говорит.

З: А я все же догадался в чем причина. Ты понял почему она воооообще ничего не может понять?

Я: да, получается, что для неё ты просто стучал ей ни за что по голове

Отчёт.

Ну как, заехало? На самом деле ничего не произошло, только кот наблевал, и я не выспался. Никогда не верил в такие вещи.

P. S.: Уж простите, очень скучно. Надеюсь, вам понравилось. За читаемость и корректность текста не ручаюсь)