чего боятся мальчики подростки

Чего боятся подростки

Специалисты по работе с подростками рассказывают, какой опыт исследования юношеских страхов вынесли из опросов.

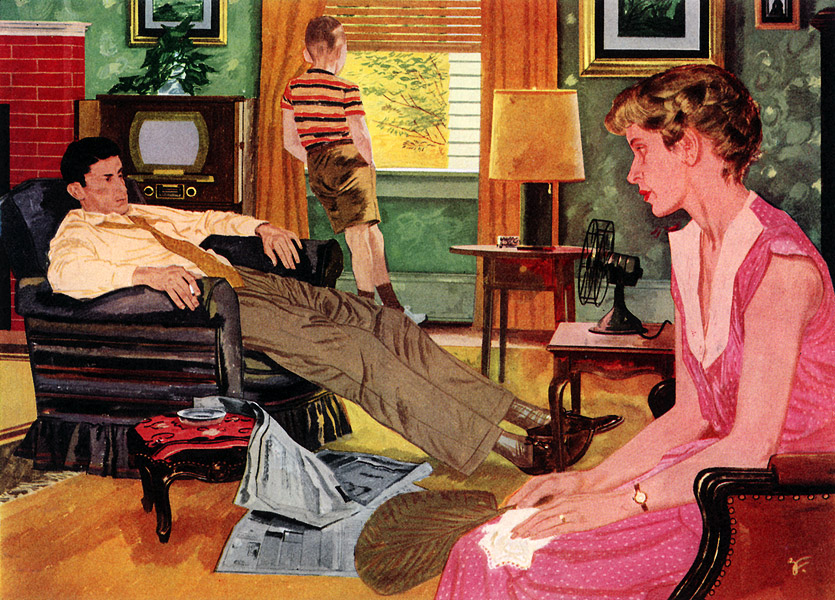

Один из наиболее ответственных периодов для становления личности, мировоззрения и системы взаимоотношений — тинейджерский возраст. Именно в 12-17 лет у юношей и девушек разиваются интересы, хобби и увлечения, формируется самооценка, которая тесно связана с самоуважением и уверенностью в себе. Подросткам одновременно хочется выделиться, сохранив индивидуальность, и быть принятыми в социум, принадлежать к группе с характерными для неё ценностями и нормами поведения. Поэтому страхи подростков зависят от того, что происходит вокруг.

Читайте также :

Категории подростковых страхов

Все их волнения, тревоги и страхи можно разделить на две категории. Это опасения природного и социального происхождения. Для природных основой служит инстинкт самосохранения: подростки боятся различных катастроф, крови, животных, преступников, высоты, утонуть, огня или даже привидений и других потусторонних сил.

В основе социальных страхов лежит боязнь взаимодействия с другими людьми. Никто не хочет быть высмеянным, отверженным, опозориться, подвергнуться осуждению и даже просто опоздать. Пожалуй, наиболее силён страх одиночества.

Подростки обладают достаточно хрупкой самооценкой, отличаются нестабильностью личности и восприимчивостью к раздражителям извне, поэтому и страхов у них гораздо больше, нежели у взрослого человека. Чтобы помочь тинейджерам вырасти гармоничными и целостными личностями, необходимо для начала определить, чего же именно боится ребёнок в каждом конкретном случае. Недаром говорят — нужно посмотреть своему страху в лицо. Задача педагогов и родителей — сперва вместе с ребёнком осознать, что его беспокоит, а затем преодолеть это вместе.

Статистика — вещь упрямая

Мы проводили среди участников наших программ анонимный опрос о том, какие страхи терзают подростков в данный момент. Более 42% респондентов назвали главной причиной беспокойства социальные страхи. Если точнее — страх неудачных взаимоотношений, опасение остаться одиноким, потерпеть неудачу или предательство.

На втором месте оказались страхи неопределенного будущего: выбора карьеры или призвания. Стоит отметить, что природные страхи беспокоят только 10% опрошенных респондентов. Такое большое количество именно социальных страхов неудивительно. Подростковый возраст связан с потребностью в расширении дружеских связей, быть причастным и признанным в обществе, знакомстве с разными людьми для накопления социального опыта.

Читайте также :

Делать то, что нужно и не делать то, что не нужно

В завершение хотелось бы предложить родителям несколько советов. Следование этим правилам поможет вашему ребёнку преодолеть сложности вместо того, чтобы замкнуться в себе и заработать ещё парочку страхов и фобий.

Недаром в Англии существует пословица «не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас; воспитывайте себя». Необходимо постараться не демонстрировать собственное беспокойство. В подростковый период дети начинают оценивать жизнь своих родителей, педагогов и просто знакомых. Они не только наблюдают, но и сравнивают поведение взрослых. Постарайтесь, чтобы сравнение было в вашу пользу. Станьте для них примером гибкости и контактного поведения.

Не навязывайте правила и обязательства, которые они заведомо не смогут выполнить.

Забудьте о принципиальности, бескомпромиссности, максимализме, непримиримости и нетерпимости. Если вы всё же запрещаете что-либо своему ребенку, постарайтесь объяснить смысл запрета.

Откажитесь от постоянного чтения нотаций и не стыдите их по любому поводу. Дети должны чувствовать, что их любят. Следует поддержать их уверенность в собственных силах. Не допускайте конфронтации между воспитанником и воспитателем.

Не стоит драматизировать и акцентировать излишнее внимание на уже создавшейся ситуации. Это касается как социальных аспектов общения, так и каких-либо внешних физических недостатков.

Не избегайте разговоров на темы, которые кажутся щекотливыми. Замалчивание информации не поможет, а только вызовет тревогу. Другая крайность — давать информацию, о которой подросток не просил. Оптимальный вариант — простые, прямые и четкие ответы.

Излишнее оберегание от семейных проблем принесет только вред. Для гармоничного развития подростку нужны и отрицательные, и положительные эмоции. Ваша роль заключается не в том, чтобы помочь ребенку убежать от реальности, а в том, чтобы научить его преодолевать трудности и страхи.

Проводите с подростком больше времени. Статистика показывает, что многие работающие родители могут уделять ребенку в среднем около 1,5 часов в сутки. Это непозволительно малое количество времени полезно было бы увеличить, а ещё лучше — совместить со спортом и активным отдыхом. Например, ходите вместе в походы, в бассейн или спортзал.

Предложите подростку помочь вам на кухне или с машиной в гараже. Это самое благодатное время для того, чтобы ребенок делился своими страхами и переживаниями.

Последним и, наверное, самым главным пунктом будет умение признать ошибку. Если вы оказались неправы, пренебрегая мнением своего ребенка в каком-либо важном для него вопросе, не бойтесь сказать об этом себе и подростку.

Следуя этим простым правилам, которые подходят для налаживания доверительных отношений с детьми, можно легко помочь им справиться с переживаниями, которые в пубертатном возрасте особенно остры и приносят подростку немало волнений.

23 июня 2016, 14:00

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Кого боятся подростки

Осенью я провела небольшое исследование и представляю читателям полученные результаты.

Моя рабочая гипотеза была такова: современных детей слишком много развлекают, в результате они не умеют сами себя занять, избегают встречи с самими собой, от чего, в свою очередь, своего внутреннего мира совершенно не знают и даже боятся.

По условиям эксперимента участник соглашался провести восемь часов (непрерывно) в одиночестве, сам с собой, не пользуясь никакими средствами коммуникации (телефоном, интернетом), не включая компьютер или другие гаджеты, а также радио и телевизор. Все остальные человеческие занятия — игра, чтение, письмо, ремесло, рисование, лепка, пение, музицирование, прогулки и т. д. — были разрешены.

Во время эксперимента участники по желанию могли делать записи о своем состоянии, действиях, о приходящих в голову мыслях.

Строго на следующий после эксперимента день они должны были прийти ко мне в кабинет и рассказать, как все прошло.

При возникновении сильного напряжения или других беспокоящих симптомов эксперимент следовало немедленно прекратить и записать время и, по возможности, причину его прекращения.

В моем эксперименте участвовали в основном подростки, которые приходят ко мне в поликлинику. Их родители были предупреждены и согласились обеспечить своим детям восемь часов одиночества.

Вся эта затея казалась мне совершенно безопасной. Признаю: я ошиблась.

В эксперименте приняли участие 68 подростков в возрасте от 12 до 18 лет: 31 мальчик и 37 девочек. Довели эксперимент до конца (то есть восемь часов пробыли наедине с собой) ТРОЕ подростков: два мальчика и девочка.

Семеро выдержали пять (и более) часов. Остальные — меньше.

Причины прерывания эксперимента подростки объясняли весьма однообразно: «Я больше не мог», «Мне казалось, что я сейчас взорвусь», «У меня голова лопнет».

У двадцати девочек и семи мальчиков наблюдались прямые вегетативные симптомы: приливы жара или озноб, головокружение, тошнота, потливость, сухость во рту, тремор рук или губ, боль в животе или груди, ощущение «шевеления» волос на голове.

Почти все испытывали беспокойство, страх, у пятерых дошедший практически до остроты «панической атаки».

У троих возникли суицидальные мысли.

Новизна ситуации, интерес и радость от встречи с собой исчезла практически у всех к началу второго-третьего часа. Только десять человек из прервавших эксперимент почувствовали беспокойство через три (и больше) часа одиночества.

Героическая девочка, доведшая эксперимент до конца, принесла мне дневник, в котором она все восемь часов подробно описывала свое состояние. Тут уже волосы зашевелились у меня (от ужаса).

Что делали мои подростки во время эксперимента?

Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не получилось, в голове навязчиво крутились «дурацкие» мысли.

Прекратив эксперимент, 14 подростков полезли в социальные сети, 20 позвонили приятелям по мобильнику, трое позвонили родителям, пятеро пошли к друзьям домой или во двор. Остальные включили телевизор или погрузились в компьютерные игры. Кроме того, почти все и почти сразу включили музыку или сунули в уши наушники.

Все страхи и симптомы исчезли сразу после прекращения эксперимента.

63 подростка задним числом признали эксперимент полезным и интересным для самопознания. Шестеро повторяли его самостоятельно и утверждают, что со второго (третьего, пятого) раза у них получилось.

При анализе происходившего с ними во время эксперимента 51 человек употреблял словосочетания «зависимость», «получается, я не могу жить без…», «доза», «ломка», «синдром отмены», «мне все время нужно…», «слезть с иглы» и т. д. Все без исключения говорили о том, что были ужасно удивлены теми мыслями, которые приходили им в голову в процессе эксперимента, но не сумели их внимательно «рассмотреть» из-за ухудшения общего состояния.

Один из двух мальчиков, успешно закончивших эксперимент, все восемь часов клеил модель парусного корабля, с перерывом на еду и прогулку с собакой. Другой (сын моих знакомых — научных сотрудников) сначала разбирал и систематизировал свои коллекции, а потом пересаживал цветы. Ни тот, ни другой не испытали в процессе эксперимента никаких негативных эмоций и не отмечали возникновения «странных» мыслей.

Получив такие результаты, я, честно сказать, немного испугалась. Потому что гипотеза гипотезой, но когда она вот так подтверждается… А ведь надо еще учесть, что в моем эксперименте принимали участие не все подряд, а лишь те, кто заинтересовался и согласился.

Чего боятся подростки: 13 подростковых страхов

В подростковом возрасте человек начинает осознавать себя как личность, искать свое место в обществе, выстраивать отношения с окружающими, интересоваться противоположным полом. В организме происходят гормональные изменения – они влияют на восприятие мира. В это время у подростков возрастает тревога, возникают страхи.

Читайте в этой статье, чего боятся подростки, какие страхи в каком возрасте появляются, откуда они берутся и как родителям помочь своему ребенку с ними справиться.

Какие бывают виды подростковых страхов

У подростковых страхов разные причины и природа. Одни больше присущи девочкам, другие – мальчикам, третьи в равной степени проявляются у тех и других. Иногда их провоцирует сложная обстановка дома или в школе, неправильное поведение родителей.

Все страхи можно условно разделить на несколько видов:

Это лишь небольшая часть детских страхов, но и так понятно, насколько ранима психика подростка. Проблема в том, что любой страх при определенных условиях может перерасти в фобию и доставить впоследствии много неприятностей. Поэтому родителям необходимо знать о самых распространенных страхах, которые испытывают дети в возрасте от 11 до 16 лет.

13 подростковых страхов

Каждому возрасту присущи свои страхи. Поговорим о причинах самых распространенных.

1. Страх «быть не тем»

У подростков с 11 до 16 лет появляется самооценка – чувство уверенности в себе и самоуважения. Они стремятся принадлежать к группе, соответствовать ее ценностям, но ощущать себя при этом значимой личностью.

Если в семье непонимание и конфликты, ребенок не чувствует себя в безопасности, не уверен в себе и боится выглядеть неполноценным.

Вариант страха «быть не тем» — боязнь опоздать в школу, стать объектом насмешек одноклассников или критики учителей. Этот страх больше выражен у девочек – они раньше осознают социальную ответственность и более критично оценивают свое поведение.

2. Страх плохих оценок

Появляется в среднем школьном возрасте. Подросток боится получить плохую оценку, так как предвидит последствия своей неуспеваемости. Психологи не считают этот страх отрицательным – он стимулирует ребенка учить уроки, быть ответственным.

Однако в тяжелой форме этот страх парализует мысли. Частая ситуация, когда сильный ученик сдает посредственно или вообще заваливает экзамен.

3. Страх таинственного

В 11-13 лет подростки верят в таинственные явления, предсказания и суеверия – черных кошек, 13-е число, разные приметы. В этом возрасте дети с удовольствием слушают страшные истории про зомби, вампиров, привидений, гибельные места.

Интересно, что таинственные явления не только пугают, но и притягивают. Психологи объясняют это жаждой приключений. А еще попыткой совладать со страхом – когда дети объединяются и уже не избегают, а, наоборот, готовы встретиться с ужасным лицом к лицу. Страх таинственного больше выражен у девочек.

4. Страх смерти

Страх смерти может проявляться в разном возрасте. 13-14-летние боятся внезапной смерти своей или родителей, а в 15-16 лет – мучительной смерти. Кроме того, старшие подростки осознают время.

5. Страх темноты

Подростки часто боятся темноты. Страх провоцируют разные причины:

Эти факторы вызывают стресс у подростка и как следствие – боязнь темных помещений.

6. Страх не оправдать надежды родителей

Каждый родитель мечтает видеть своего ребенка в числе первых – по успеваемости, в соревнованиях. Хочет, чтобы его чадо было лучшим в классе. Когда эти надежды не оправдываются, детям достаются упреки «Не позорь меня!», «Нам стыдно за тебя», «Ты не можешь быть вторым – только первым!».

Завышенные ожидания формируют у детей страх родительского осуждения. Это приводит к разрушительным последствиям для психики: детские страхи перерастают в комплексы во взрослой жизни.

7. Боязнь быть отвергнутым

Когда подросток начинают активно общаться и строить первые отношения, он боится быть отвергнутым коллективом или объектом своей симпатии. Этот страх возникает, когда у детей нет теплых отношений и взаимопонимания с родителями.

Девочки острее реагируют на такую ситуацию. Чем больше страхов – тем меньше подросток уверен в себе. Ему сложнее адаптироваться в коллективе и адекватно оценивать себя.

8. Страх ответа у доски

Часто бывает так, что ребенок учит, готовится к урокам – а когда выходит к доске, не может связать двух слов. В результате – двойка.

Это разновидность страха публичных выступлений. Переживания возникают не на пустом месте, здесь играют роль:

В итоге ребенок волнуется, не может собраться с мыслями. Страх ответа у доски сильно портит успеваемость.

9. Боязнь общения со сверстниками

Страх общения – это тревожный сигнал. Родителям нужно обратить на это особое внимание. Ведь активно общаться со сверстниками – естественное поведение подростка. И если ребенок излишне застенчив, на это есть причины:

10. Страх быть объектом насмешек

В школе такое не редкость. И неуверенный в себе подросток лишний раз не станет высказывать мнение, чтобы не спровоцировать насмешки и унижения в свой адрес.

Этот страх тоже рождается в семье. Если ребенка мало хвалят, не замечают его достижений, зато ругают за каждую ошибку, самоценность и самооценка падают.

11. Боязнь изоляции

Многие родители в качестве наказания запрещают детям подходить к компьютеру, отбирают смартфоны, планшеты.

Для большинства современных детей это страшный кошмар – быть изолированными от внешнего мира, не иметь возможности пообщаться в соцсетях, послушать любимую музыку, побродить по сайтам.

12. Страх перед ЕГЭ

Выпускные экзамены – самый ответственный момент для школьника. Но про ЕГЭ рассказывают столько ужасов, что дети начинают бояться его заранее. Здесь целый клубок страхов: и нежелание разочаровать родителей, и боязнь не реализоваться в жизни. И перед одноклассниками стыдно выглядеть неудачником.

Масла в огонь подливают многие родители. Вместо того, чтобы настроить ребенка, что ЕГЭ – хоть и важный, но всего лишь очередной экзамен, они рисуют картины страшного будущего: окончишь школу со справкой, никуда не сможешь поступить!

13. Страх не стать успешным

Современные подростки рано взрослеют и начинают думать о будущем. Причиной тому – большое количество информации на тему успешного успеха. Интернет пестрит историями, мотивирующими призывами и формирует картину мира подростка.

Девушки и юноши боятся, что выберут не ту профессию, как будто из-за этой ошибки рухнет жизнь.

Советы родителям, как снизить страх у подростка

Страхи – неизменные спутники взросления, ведь подросток попадает в ситуации, которых раньше не было и испытывает незнакомые чувства. Задача родителей – быть рядом и помочь преодолеть этот период, чтобы страхи не переросли в фобии и неуверенность.

Вот несколько советов родителям.

Подведем итог

Страхи – нормальная подростковая реакция на изменения, которые происходят в сознании и организме. Это сложный момент для ребенка.

От того, насколько благополучная обстановка в семье, зависит: пройдут эти страхи или останутся с человеком на всю жизнь в виде фобий, комплексов и низкой самооценки.

Поэтому родители должны обеспечить здоровую атмосферу в семье. Видеть в своем ребенке личность. С уважением относиться к его мнению и отслеживать любые страхи, чтобы вовремя подкорректировать, а при необходимости обратиться к специалисту.

Материал подготовила: Инна Клевачева

Фотография с обложки: Depositphotos

Детские страхи от 11 до 16 лет

Чаще всего страх быть не собой означает страх изменения. Поэтому эмоционально чувствительные, впечатлительные подростки боятся не только психического, но и физического уродства, что иногда выражается в нетерпимости к физическим недостаткам других людей или в навязчивых мыслях о собственной «уродливой» фигуре, «некрасивых» чертах лица и т. п.

Страх изменения имеет и физиологическое обоснование, поскольку в период полового созревания происходят волнующие сдвиги в деятельности организма (появление менструаций у девочек или поллюций у мальчиков, увеличение или уменьшение массы тела, чрезмерно быстрый рост и болезненные преходящие ощущения в различных частях тела и т. д.).

У девочек подростковый возраст более насыщен страхами, чем у мальчиков, что отражает их большую склонность к страхам вообще. Тем не менее, среднее число всех страхов у них и мальчиков заметно уменьшается в подростковом (и младшем школьном) возрасте по сравнению с дошкольным.

Все страхи можно условно разделить на природные и социальные.

Природные страхи основаны на инстинкте самосохранения и помимо основополагающих страхов смерти себя и родителей включают страхи: чудовищ, призраков, животных, темноты, движущегося транспорта, стихии, высоты, глубины, воды, замкнутого пространства, огня, пожара, крови, уколов, боли, врачей, неожиданных звуков и т. д..

По сравнению с мальчиками у девочек большее число не только природных страхов, но и социальных. Это не только подтверждает большую боязливость девочек, но и указывает на более выраженную у них тревожность.

Для уточнения этих данных использована специально разработанная шкала тревожности из 17 утверждений типа: «Часто ли тебя охватывает чувство беспокойства в связи с какими-либо предстоящими событиями?», «Беспокоит ли тебя, что ты в чем-то отличаешься от сверстников?», «Волнует ли тебя будущее своей неизвестностью и неопределенностью?», «Трудно ли тебе переносить ожидание контрольных и ответов?», «Часто ли у тебя от волнения перехватывает дыхание, появляется комок в горле, дрожь в теле или красные пятна на лице?», «Имеешь ли ты обыкновение собираться раньше большинства твоих сверстников?» и т. д.

Выяснилось, что тревожность, как и социальные страхи, достигает своего максимума у мальчиков и девочек в 15 лет, то есть к концу подросткового возраста, причем у девочек тревожность достоверно выше, чем у мальчиков. Нарастание тревожности и социальных страхов является одним из критериев формирования самосознания у подростков, повышающейся чувствительности в сфере межличностных отношений.

В 12 лет у мальчиков меньше всего выражены страхи как природные, так и социальные, и вместе с ними эмоциональная чувствительность. Девочки в этом возрасте меньше всего боятся смерти. Снижение эмоциональной чувствительности и обусловленное этим уменьшение отзывчивости и общего количества страхов, прежде всего у мальчиков, объясняется началом периода полового созревания и свойственным ему усилением возбудимости, негативности и агрессивности.

Следовательно, чем больше выражен уровень агрессивности, тем меньше страхов, и наоборот: чем больше страхов, тем меньше способность к причинению другим физического и психического ущерба. Недаром мы видим, как одни, расторможенные в поведении, самоуверенные и агрессивные подростки бахвалятся своим бесстрашием и бесцеремонностью, отсутствием нравственно-этических установок, а другие страдают от неспособности защитить себя, будучи неуверенными в себе, вечно виноватыми и мечтающими о мире и согласии между всеми, без исключения, людьми.

Большинство же подростков находятся как бы посередине: не такие самоуверенные, они могут постоять за себя при необходимости и более гибки и контактны в отношениях со сверстниками. И страхи у них есть, но их относительно немного и они, скорее, средство защиты, предупреждения опасности там, где она реально может представлять угрозу для жизни, здоровья и социального благополучия. Так что в подростковом диапазоне страхов будут их полное отсутствие при расторможенности, избыток при неуверенности в себе и неврозах и наличие естественных для возраста страхов как сигналов опасности.

По данным статистического (корреляционного) анализа, отсутствие эмоционально теплых, непосредственных отношений с родителями у младших подростков или конфликтные отношения с ними у старших подростков существенным образом влияют на увеличение страхов, прежде всего, в области межличностных (социальных) отношений. Причем девочки реагируют на отсутствие взаимопонимания между родителями гораздо большим увеличением страхов, чем мальчики, то есть отчуждение родителей травмирует их больше и нередко способствует появлению депрессивных оттенков настроения.

Таким образом, межличностная напряженность и низкое взаимопонимание в семье увеличивает число страхов у подростков, подобно тому как это происходит в старшем дошкольном возрасте. Очевидно, что эти возрастные периоды по-своему чувствительны к страхам, что и нужно учитывать часто ссорящимся или не разговаривающим друг с другом взрослым.

Как никогда раньше, большое число страхов у подростков понижает уверенность в себе, без которой невозможны адекватная самооценка, личностная интеграция и принятие себя, претворение планов в жизнь и полноценное общение. Это подтверждают и данные опроса в классе. При значительном числе страхов имеют место неблагоприятное положение подростка в коллективе, малое число положительных выборов со стороны сверстников, особенно того же пола, то есть низкий социально-психологический статус.

Следовательно, подростковая проблема «быть собой среди других» выражается как неуверенностью в себе, так и неуверенностью в других. Вырастающая из страхов неуверенность в себе является основой настороженности, а неуверенность в других служит основой подозрительности. Настороженность и подозрительность превращаются в недоверчивость, что оборачивается в дальнейшем предвзятостью в отношениях с людьми, конфликтами или обособлением своего «я» и уходом от реальной действительности.

В отличие от обычного, навязчивый страх воспринимается как нечто чуждое, происходящее непроизвольно, помимо воли, как своего рода наваждение. Попытки справиться с ним путем борьбы способствуют только его укреплению, подобно тому, как свая все глубже и глубже уходит в землю при резких ударах.

Из изложенного выше следует, что навязчивым страх становится не сразу, а спустя какое-то, иногда довольно длительное, время. Исходный же страх может появиться быстро, внезапно от сильного, неожиданного испуга, переживания, потрясения, то есть в результате эмоционального стресса или шока, который фиксируется, запечатлевается и действует подобно занозе, причиняя беспокойство всякий раз, когда вспоминаются аналогичные обстоятельства или когда с ними соприкасаются.

Скажем, испытанный однажды страх при ответе у доски, растерянность, замешательство могут непроизвольно запечатлеваться в эмоциональной долговременной памяти (а она всегда выражена у тех, кто предрасположен к страхам) и напоминать о себе всякий раз при повторных вызовах к доске. Разовьется тогда и волнение в ожидании очередной неудачи, даже просто от представления о ее возможности. Итогом будут скованность, напряжение, сбивчивая, невнятная речь, потеря хода мысли и получение не той оценки.

Подобным образом идет непроизвольное саморазвитие страха, воспринимаемого как чуждое, не подчиняющееся воле образование. Все большее переживание своей неполноценности, снижение активности, отказы от какого-либо риска, неестественная возбудимость в ожидании и торможение при ответах и есть типичная картина невроза навязчивых состояний, в виде страхов, или невроза ожидания, как говорили раньше.

Характерно и развитие в подобных случаях невротического заикания с неизбежными письменными ответами, прекращением вызовов к доске и ответов с места вообще. Нужно ли говорить, что это только способствует фиксации заикания, развитию пораженческих настроений и инвалидизации психики подростка.

По такому же типу развивается навязчивый страх замкнутого пространства, когда обморочные состояния от духоты или утомления, пережитые при давке в метро, автобусе, служат причиной отказа от этих видов транспорта в дальнейшем, поскольку существуют страхи повторения испытанного ужаса.

Еще не окрепшая психика подростка не выносит насилия над собой, длительной и изматывающей гонки за престижем. Недаром навязчивые страхи и мысли типичны для детей и подростков, стремящихся не столько соответствовать общепринятым нормам, успевать во всем, сколько быть всегда первыми, получать только отличные оценки. Причем здесь не делается никаких исключений, не учитываются требования момента, реальное соотношение сил, то есть опять же проявляются негибкость и максимализм. Все эти подростки с обостренным чувством «я», обидчивые и честолюбивые, односторонне ориентированные на успех, не признающие никаких отклонений от заданной цели и тем более поражений.

С одной стороны, они хотят во всем соответствовать принятым обязательствам, оправдать ожидания, то есть быть вместе со всеми. С другой стороны, они не хотят потерять свою индивидуальность, раствориться в массе, быть слепым исполнителем чьей-то воли. В этом мы снова видим трудноразрешимую при неврозах проблему «быть собой среди других», поскольку довлеющий страх «быть не собой», то есть измененным, лишенным самоконтроля и неспособным в целом, означает и страх не соответствовать другим, не быть принятым сверстниками и (более широко, в плане школьной адаптации) социально признанным.

Остановимся подробнее на связанных с навязчивыми страхами опасениях и сомнениях, поскольку они присущи именно подростковому возрасту. Во многом они имеют предпосылки в младшем школьном возрасте, в уже рассмотренных страхах того, что может случиться, страхах опоздать, не успеть, быть не тем, не соответствовать требованиям.

Все эти страхи пропитываются у подростков навязчивыми мыслями, различного рода идеями фикс, что порождает навязчивые опасения какой-либо неудачи, поражения, стыда и позора. Часто навязчивые опасения касаются здоровья, особенно если в семье кто-нибудь часто болеет и идет много разговоров на эту тему.

Подобный нигилизм существования отражает тревожно-мнительный стиль мышления, своего рода «горе от ума», невозможность достижения идеала, стремление всем понравиться, делать все так, как нужно, как следует. Подобная сверхценная идея вступает в противоречие со свойственной мнительным людям мягкостью характера и неуверенностью в себе.

В результате, чтобы быть окончательно уверенным в том, что все делается как нужно, и тем самым избежать беспокойства по поводу своей некомпетентности, мнительные люди вынуждены постоянно проверять точность, правильность, соответствие своих действий, что и выражается в виде непроизвольно появляющихся навязчивых сомнений. Например, в том, правильно ли сделано домашнее задание, собрано ли все, что нужно, в портфель, закрыта ли дверь, а если да, то, может быть только на один оборот ключа и т. д. и т. п.

Поскольку навязчивые сомнения могут появляться по любому, даже самому ничтожному поводу, они причиняют немало мучений подросткам, заставляя непроизводительно тратить свою психическую энергию, поскольку не могут быть «выброшены из головы» одним усилием воли.

Детство не было счастливым. Мать развелась с отцом, когда ребенку было 4 года. Девочка долго грустила, временами была капризной и плаксивой, скучала по отцу, к которому успела привязаться. Но непримиримая мать была категорически против дальнейших контактов дочери с отцом, хотя бы и потому, что они были похожи друг на друга как две капли воды.

В 6 лет на фоне возрастного страха смерти девочка тяжело перенесла двукратную операцию по удалению аденоидов, боялась всех медицинских процедур и ее нельзя было уговорить идти лечить зубы. В школе возникли проблемы из-за застенчивости и насмешек сверстников. В результате все больше стала уходить в себя, сдерживая внешнее выражение чувств, появились головные боли и, наконец, произошел эпизод с непроизвольным мочеиспусканием.

Ее организм не выдержал многолетней нервно-психической перегрузки, состояния постоянного беспокойства и страха. Переживания были настолько сильны, что стала контролировать каждый свой шаг, без конца посещать туалет и навязчиво думать о том, что может произойти. Не думать об этом она уже не могла, и ее навязчивые мысли, опасения, страхи были результатом болезненного расстройства эмоций, невротического конфликта между рациональными, контролирующими и эмоциональными, чувствующими сторонами психики.

Вследствие нарастающей с годами неуверенности, страхов и тревожности испытывала все больше затруднений в общении со сверстниками, часто была вынуждена отмалчиваться, переживая, что не такая как все, не умеет вести себя свободно и непринужденно. Соответственно и настроение становилось все более подавленным, и когда мы впервые увидели ее, она производила впечатление сникшей, заторможенной и потерявшей веру в себя.

Выяснилось, что живет она с матерью и ее родителями, а отец был устранен из семьи вскоре после ее рождения. Всем в семье единолично распоряжается бабушка, считающая себя всегда и во всем правой. Недоверчивая и подозрительная, бабушка к тому же постоянно опасается, как бы чего не случилось, никогда не выходит из дому одна, не пользуется транспортом.

Очевидно, что в свое время жизнерадостный, контактный, общительный и тем самым «легкомысленный» для «глубокомысленной» семьи отец девочки «не пришелся ко двору» и был «предан анафеме» авторитарной бабушкой с ее категоричностью и нетерпимостью. Лишив дочь мужа, она продемонстрировала всем ее несамостоятельность и неумение жить «как нужно», «правильно», «как нас учили». Тем самым она могла, как и в детстве, властно опекать дочь.

Неудивительно, что мать девочки и сама в подростковом возрасте испытала все теперешние проблемы дочери. Она также, скованная страхом, часто молчала, покрывалась красными пятнами при волнении, была застенчивой и стеснительной, робкой и нерешительной. И сейчас не уверена в себе, боится, что в окружении незнакомых людей будет выглядеть смешной, уродливой, хотя и понимает неоправданность этих опасений.

У дочери та же картина: застенчивость, робость и страх, что она скажет сверстникам, не смешно ли будет выглядеть при этом. Из-за навязчивых опасений теряется естественность в поведении, появляется скованность, меняется интонация голоса. Как она сама говорит: «Есть девочки, которые не лезут в карман за словом, я же сразу не могу сказать, сообразить, что ответить, до меня позже доходит, как нужно было бы сказать, но уже поздно, и я очень переживаю это».

Застенчивость не обошла стороной и мальчика 12 лет, который терялся в школе и от страха не мог сказать ни слова, если его спрашивали внезапно или не о том, что он так старательно учил дома. Большинство же его сверстников не только не испытывали подобных проблем, но, скорее, не очень переживали по поводу своих ответов, демонстрируя независимость и отсутствие страха.

Наш же мальчик, будучи крайне осторожным и предусмотрительным, постоянно боялся сделать что-либо не так и полностью растерялся в 4-ом классе, когда лишился прежней учительницы, к которой привык за три года, понимая, чего она от него хочет, на что может рассчитывать, то есть он мог прогнозировать ее требования и приспособился к ним.

Адаптироваться таким же образом к многочисленным учителям в 4-ом классе уже не мог, поскольку все они требовали по-своему, и часто им было не до его особой чувствительности. Тем не менее, больше всего на свете он боялся, когда ребята начинали дружно смеяться над его ответами. Тогда речь становилась невнятной, и он готов был от стыда провалиться сквозь землю.

Друзей у него не было, школу невзлюбил окончательно и ходил в нее, как на исправительные работы, отбывая повинность. Все это можно понять, если учесть, что мальчик был невротически привязан к матери и мог делать уроки только в ее присутствии, будучи спокойным и уверенным только тогда, когда она тут же, без промедления, проверяла домашнее задание и исправляла все допущенные ошибки, то есть приготовление уроков было тщательно отрепетированным ритуалом, устраняющим вероятность неудачи.

Но как раз в школе она его и настигала из-за растерянности и страха в отсутствие поддержки со стороны матери. Страх сказать что-либо не так или сделать плохо был внушен не только беспокойной матерью, но и мнительным отцом, который более чем серьезно принялся за его воспитание в 10 лет, когда сын был по возрасту повышенно восприимчив к внушениям.

Отец педантично проверял каждый шаг и без того ответственного сына, читал без конца мораль, угрожал всяческими карами и даже наказывал физически за ошибки. Вскоре на отца стала равняться и мать, что сын воспринял крайне болезненно, поскольку она начала раздражаться и сердиться.

В итоге, вместо того чтобы помочь сыну преодолеть неуверенность и зависимость, родители непроизвольно усиливали их излишним давлением, моральным гнетом и физическими наказаниями. Делали они все это во имя любви к своему единственному и поздно родившемуся ребенку, но результат, как видим, был противоположным их стремлениям.

Вселившийся в мальчика страх истощал остатки уверенности, вызывал замешательство при ответах в школе и общении со сверстниками.

За помощью к нам обратился отец, письменно изложивший, что его беспокоило у сына: 1) временами не слышит, не обращает внимания на советы; 2) слишком долго делает уроки, с 16 до 22 часов, и не учится так, как мог бы; 3) боится всего, что есть и чего нет на свете; 4) не имеет друзей и становится сам не свой в незнакомом месте.

Вначале отец был таким же нетерпеливым и требовательным к нам, как и к сыну, ожидая незамедлительного решения всех его проблем. Постепенно он понял, особенно после того, как ответил на опросники и мы поговорили с ним, что многие проблемы сына присущи и ему самому, и жене, а «глухота» сына не что иное, как защитная, охранительная реакция мозга в ситуации болезненного перенапряжения нервных сил и возможностей.

К чести отца, он смог во многом перестроить себя и посещал вместе с сыном игровые занятия по развитию контактности, уверенности в себе и адекватной психической защиты. Мать также в чем-то перестроила свою тактику, предоставляя большую самостоятельность сыну и помогая ему при реальной необходимости.

Так были устранены его страхи и остановлено развитие тревожной мнительности в характере. Слагалась она, во-первых, из навязчивых страхов не оправдать требований и ожиданий родителей, лишиться поддержки и любви, особенно матери, инфантильная зависимость от которой только усиливалась напускной строгостью отца. Во-вторых, из навязчивых опасений не соответствовать роли хорошего ученика и, в-третьих, из навязчивых сомнений в своей способности быть «как все», дружить и общаться. В этом и состоит триединство навязчивых страхов, опасений и сомнений как основы формирования тревожно-мнительных черт характера.